Les insolences de Carl Bergeron

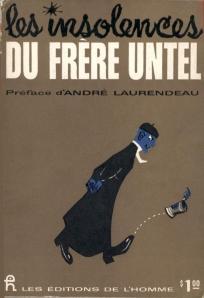

Certains livres correspondent parfaitement à un moment précis de l’histoire d’un peuple. Ce fut le cas en 1960 des Insolences du Frère Untel.  C’est le cas aujourd’hui de Voir le monde avec un chapeau, un essai en forme d’autobiographie sur le Québec actuel, qu’on peut aussi percevoir comme un condensé québécois de la Comédie humaine de Balzac. Outre ses thèmes principaux, langue et religion, qui rejoignent ceux du Frère Untel, il aborde un large éventail de situations, de thèmes, de traits et de types humains, parfois en quelques lignes, mais toujours d’un œil perçant: le tatouage, le marathonien du dimanche, la jeune séductrice que le divorce transforme en avocate impitoyable, le père absent, l’emploi précaire, les dettes d’études, la médecine étatique, le transfert de la publicité vers Facebook, le samaritain, la beauté, la liberté, l’amour. Comédie humaine! Société actuelle! Tragédie humaine plutôt, s’il est vrai, selon un proverbe espagnol, que «le monde est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent.» Carl Bergeron est de ceux qui sentent.

C’est le cas aujourd’hui de Voir le monde avec un chapeau, un essai en forme d’autobiographie sur le Québec actuel, qu’on peut aussi percevoir comme un condensé québécois de la Comédie humaine de Balzac. Outre ses thèmes principaux, langue et religion, qui rejoignent ceux du Frère Untel, il aborde un large éventail de situations, de thèmes, de traits et de types humains, parfois en quelques lignes, mais toujours d’un œil perçant: le tatouage, le marathonien du dimanche, la jeune séductrice que le divorce transforme en avocate impitoyable, le père absent, l’emploi précaire, les dettes d’études, la médecine étatique, le transfert de la publicité vers Facebook, le samaritain, la beauté, la liberté, l’amour. Comédie humaine! Société actuelle! Tragédie humaine plutôt, s’il est vrai, selon un proverbe espagnol, que «le monde est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent.» Carl Bergeron est de ceux qui sentent.

Deux moments de vérité

Quand on relit les Insolences aujourd’hui on est étonné que ce livre ait eu un tel succès, plus de 100 000 exemplaires vendus en quelques années, en dépit des jugements très sévères dont il est rempli : peuple de «peureux» parlant une «langue désossée». Les Québécois de 1960 étaient donc capables d’une si grande lucidité face à eux-mêmes, que non seulement ils lurent les Insolences avec enthousiasme, mais aussi qu’ils confièrent à Jean-Paul Desbiens (le frère Untel) une responsabilité de premier ordre dans la réforme de l’éducation qu’il avait réclamée. Cet enseignement de la philosophie, source et condition de la liberté à ses yeux, qu’il proposait d’introduire dans le secondaire public, il en fera la base de la culture générale dans les Cégeps.

Par quoi, il influa sur le destin de Carl Bergeron. Au collégial, si ce dernier n’avait pas trouvé sens et consolation dans les cours de formation générale, il aurait rejoint la masse des décrocheurs et n’aurait sans doute jamais pu s’accomplir, sans l’Épreuve c’est-à-dire en se pliant aux plus hautes exigences de la langue française, comme à une exigence d’identité personnelle.

Carl Bergeron, on le verra, est aussi sévère que Jean-Paul Desbiens pour ses contemporains, mais comme il l’est avec le même amour profond du même peuple malmené par l’histoire et par lui-même, on se prend à espérer que son livre aura le même succès que les Insolences, en dépit du fait que l’auteur a troqué la hache de Desbiens contre un chapeau de dandy acheté chez Henri Henri!

Carl Bergeron, on le verra, est aussi sévère que Jean-Paul Desbiens pour ses contemporains, mais comme il l’est avec le même amour profond du même peuple malmené par l’histoire et par lui-même, on se prend à espérer que son livre aura le même succès que les Insolences, en dépit du fait que l’auteur a troqué la hache de Desbiens contre un chapeau de dandy acheté chez Henri Henri!

Dandy, l’est-il vraiment? Il a beau s’être imprégné de Proust – c’est l’auteur qu’il cite le plus souvent – il se moque un peu de lui-même quand il se présente comme un dandy : il veut d’abord éviter qu’on ne l’identifie à ce dont il a le plus horreur : le laisser-aller joual dans la tenue, les manières et le style. On aura compris qu’il préfère Miron à Michel Tremblay.

Ce livre est déroutant. Qu’est-ce que ce journal qui ne suit pas la chronologie, qui se lit comme un roman ou comme un essai, selon les sujets traités? Par quel miracle cette diversité conserve-t-elle son unité? Celui de la poésie, qui fut la première vocation de l’auteur et que l’on retrouve dans le livre sous la forme de je ne sais quel rythme, quel frémissement de la vie? Hugo : «Comme la mer, la poésie dit chaque fois tout ce qu’elle a à dire ; puis elle recommence avec une majesté tranquille, et avec cette variété inépuisable qui n’appartient qu’à l’unité» (Essai sur Shakespeare).

Unité dans une extrême variété des sujets, des lieux et des temps et même des genres littéraires. Voilà pourquoi j’ai aimé ce livre au point d’y voir le chef d’œuvre dont le Québec actuel a besoin. Unité cimentée par l’amour que l’auteur a de sa langue. Cette langue française, il l’aime au point de voir dans la joie de la maîtriser la condition et le signe de l’accomplissement de tout son être. Quand dans un peuple, un jeune, un seul aime la langue à ce point, c’est signe que des milliers d’autres voudront l’imiter si seulement on leur donne accès à son témoignage. Voici le récit de son apprentissage tardif à la phonétique et à la syntaxe :

La langue

Il a réussi l’Épreuve, laquelle a une dimension sexuelle :

Maître de sa langue, maître de soi. Cette maxime, Carl Bergeron l’affirme avec une certitude absolue. Il n’y a pas de place pour le doute ici. Je sais, dit-il, en rêvant à Rimbaud, que «le poète dilettante et aventureux, avec son «marteau du pauvre», pressé de faire tomber un nouveau morceau du mur atavique qui le séparait de la vie de l’esprit, n’est pas mort.» (104)

Vie de l’esprit. Carl Bergeron n’emploie pas de tels mots à la légère. La vie intellectuelle dont son livre est l’expression est une chose rare. Les uns ont de la culture, d’autres font carrière dans les lettres ou les sciences. La vie intellectuelle ne commence que là où l’on devient le savoir que l’on possède, que lorsqu’on passe des données à traiter aux œuvres dont on se nourrira. Ce qu’on pense se confond alors avec ce qu’on sent.

Cette vie intellectuelle s’est épanouie dans et par une amitié fondée sur l’admiration et l’émulation, l’ami en cause est appelé M*** dans le livre. Il s'agit d'un auteur bien connu. Cette amitié est l’occasion pour Carl Bergeron de découvrir la face radieuse de la famille.

La religion

Le père de M*** a connu de près le Québec duplessiste. «Il a en gardé une aversion viscérale pour le catholicisme mais, homme d’esprit, il n’a pas cédé à la tentation.de la table rase.» En d’autres termes, il n’a pas réduit le catholicisme universel à sa variante locale du début du vingtième siècle.

Carl Bergeron a suivi la même voie. S’il tourne le dos résolument au catholicisme infantile et provincial d’hier, ce n’est pas pour retomber dans la mystique de la Saint-Jean, «étrange fête où on tente, par le biais du décret gouvernemental de la fierté, de colmater la brèche historique de la honte», ni pour suivre servilement la tendance dominante vers l’irréligion : «L’anticatholicisme québécois a autant à voir avec le véritable catholicisme que la francophobie des Québécois de la honte avec la culture française.»

Le véritable catholicisme à ses yeux c’est celui de Bernanos l’auteur de La Joie et de La France contre les robots. Un jour, Carl entre dans une église, la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Il assiste à une messe : «Chacun de nous est un temple, a dit le prêtre dans son homélie en citant saint Paul. C’est en méditant ces mots admirables que je regagne mon banc. La religion, me dis-je, est tout de même le seul universalisme supportable, le seul universalisme qui puisse parler au nom du genre humain sans grandiloquence.» (351)

Le lien dans sa vie entre la langue et la religion devient manifeste plus loin dans le livre : «Au commencement était le Verbe, dit-il, au commencement était le besoin de nommer.» Et suit ce constat : «J’ai assisté toute ma vie, du plus loin de mon enfance, au saccage obstiné des mots et des sentiments.»

Le père humilié

Au lieu de donner à son fils une langue déjà faite, le père de Carl l’a poussé vers le sport et dans ses temps libres, lui a fait distribuer des dépliants dans les boîtes à lettre du voisinage, ce qui le tenait loin des bibliothèques, qui lui convenaient pourtant mieux que les gymnases.

Par son adhésion enthousiaste à la langue, Carl a renversé la tendance dans sa propre vie. Dans ses dragues, souvent couronnées de succès, il a misé sur le bon mot au bon moment plutôt que sur ses anciennes prouesses sportives. Est-ce là le signe d’un renversement de tendance à l’échelle de la société? Et est-ce un plus bel avenir pour les pères qui se dessinent? Il leur reste bien des humiliations à surmonter.

À l’occasion d’une fête de famille, le père de Carl, qui avait l’habitude de se distinguer par ses muscles, son argent et son fédéralisme aigri, annonça qu’il allait écrire ses mémoires. Ce qui déclencha un fou rire autour de la table. «Vexé de la réaction de dérision par laquelle sa parole avait été accueillie, il avait eu une réplique ahurissante:«Risez! Risez [sic] autant que vous voulez! Moi, j’sais que j’ai raison.» Il voulait dire «riez! riez!», il n’avait pu dire que risée! risée!; de la faute de français à l’homonymie, il était passé de la honte à l’humiliation. Une nouvelle salve de rires l’acheva. Mon frère et sa compagne pleuraient de rire et se répétaient, en se donnant du coude, comme s’ils venaient d’entendre un excellent gag: «Risée! Risée!» J’ai rarement vu l’autorité d’un père se décomposer avec une telle rapidité et une telle violence sous mes yeux. Et ce père, c’était le mien. Cette scène rituelle d’humiliation du père, qui se fait hara-kiri avec une faute de langage, combien de fois a-t-elle eu lieu dans les chaumières du Québec?» (283)

Dans Sous le soleil de la pitié, Jean-Paul Desbiens évoque une scène analogue. Son père, l’homme le plus humble et le plus respectable du monde, déformait souvent les mots. «À un moment donné, écrit Desbiens, je lançai : bombarder. Mon père disait : bombarber.Ce fut la goutte d'eau. Mon père n'en pouvait plus. Il se mit à pleurer. Il quitta la table en silence, alors qu'il aurait dû me tuer, et monta à l'étage supérieur pour y cacher sa honte. Instantanément, je compris mon crime.» (49, éditions électronique)

Le père de Carl avait d’abord été humilié par sa femme à l’occasion du divorce, moins toutefois qu’un oncle qui était la bonté même. Voici une scène du martyr de cet homme : «À ma grande stupéfaction, ce que j’avais vécu chez moi avant le divorce de mes parents se répétait chez elle à l’identique, mais en plus horrible: ce que ma mère infligeait à mon père dans son dos, ma tante, elle, le faisait subir à son mari en sa présence. C’était «devant public»– c’est-à-dire devant moi, jeune homme invité, et sa fille adolescente, ma cadette de quelques années – qu’elle n’hésitait pas à humilier et à rabaisser son mari, en particulier lors des dîners. Elle procédait «à la québécoise»: en multipliant des vacheries qui se voulaient des «taquineries»; en lançant des piques qui s’enfonçaient au plus profond de l’âme. Ses «blagues» vipérines pouvaient être d’une violence inouïe. Je la revois encore me faire des clins d’œil complices pour me faire entrer dans le jeu.»(347)

De la drague à l’amour

J’ai déjà souligné le contraste entre ces femmes mûres et les nombreuses jeunes femmes qui dans le livre sont l’objet des attentions intéressées de Carl. Il aime les femmes, les jeunes surtout, comme il aime la beauté, mais il se sent incapable même d’un concubinage avec l’une d’entre elles. Il ne veut pas de lendemains car il sait qu’ils ne chanteront pas comme dans la vie des parents de M***. Cet homme qui, en d’autres circonstances, manifeste un sens du sacré parfaitement authentique semble s’arrêter au seuil de l’intuition de Nietzsche : «Que votre amour soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés.»

Carl Bergeron semble plus près de l’essentiel quand il observe les effets de l’amour sur le visage d’une inconnue, que lorsqu’il y participe lui-même de près. À propos d’une Diane qu’il observe à travers la fenêtre d’un café, il écrit :

On se prend à regretter qu’entre cette sensibilité et l’amour le lien ne soit pas encore fait. Pourtant, c’est après avoir quitté une belle de son âge, qu’il devient le samaritain d’une vieille pauvresse :

Le tragique entre les générations

Il me reste tant à dire sur ce livre et j’ai déjà dépassé les limites d’un texte adapté au temps dont dispose le lecteur actuel. Bernanos, un auteur cher à Carl, a écrit à propos du père, je cite de mémoire : il y a plus d’amour dans la colère d’un père à son fils que dans les mots tendres du fils à son père. À la fin de son livre Carl Bergeron nous incite à penser que l’inverse est aussi vrai.

Je laisse au lecteur le soin d’aller lire dans quelles circonstances Carl se heurtera douloureusement au rapport égocentrique de son père à l’argent. Ce père, né en 1952, est-il le portrait-robot du boomer? C’est en tout cas à tous les boomers que s’adresse Carl, quand à la fin du livre, il écrit ce qui suit dans une lettre pathétique à son père :

On interpréterait bien superficiellement Carl Bergeron si l’on considérait sa lettre comme une doléance sous forme d’analyse historique ou comme un règlement de compte névrotique avec ses parents et leur génération. Il faut plutôt y voir un acte suprême d’amour et de lucidité.

Comme en fait foi son dernier mot à son père :