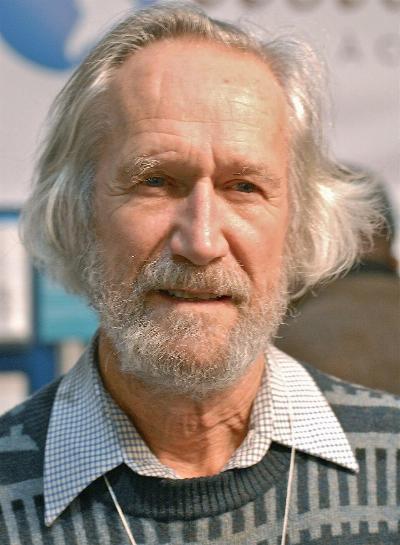

Pierre Vadeboncoeur, un homme civilisé

Je dois d’abord présenter cet écrivain montréalais né en 1920, mort en 2010, à nos lecteurs de l’étranger et même aux jeunes québécois dont la plupart, semble-t-il, ignorent tout de lui. Issu d’une famille bourgeoise, arraché à la mort dans sa jeunesse par le célèbre docteur Norman Bethune,[1] triomphant d’une névrose entre 20 et 30 ans,[2] ensuite militant syndical, et par là artisan de la révolution tranquille, il se consacra entièrement à l’écriture à partir de 1975. Sans rompre avec son passé d’homme de gauche engagé dans des combats indépendantistes, il aspira alors à une « souveraineté personnelle » en renouant avec un royaume à la fois intérieur et classique qui s’était ébauché en lui à l’occasion de ses études au collège Jean-de-Brébeuf, tenu par les Jésuites. Il y fut le condisciple et l’ami de Pierre-Elliot Trudeau, futur Premier ministre du Canada. La plupart de ses biographes et de ses commentateurs s’accordent pour reconnaître que Les deux royaumes, ouvrage charnière paru en 1978, est son chef d’œuvre. Il s’y montre si critique à l’endroit de la modernité que cela lui valut dans certains milieux, d’être traité de « conservateur », un titre infamant dans le Québec intellectuel d’alors : « Il y décrit le malaise qu’il ressent face à la modernité. Être moderne, croit-il, c’est vivre dans une actualité folle, privée de mémoire, sans attache à ce qui se passait hier. C’est vivre dans l’instant, dans un instant sans cesse happé par le futur, façonné par lui. « C’est n’être rien » puisque tout ce que le processus historique a fait de nous ne compte plus. Dans ce capharnaüm qu’est la modernité, l’âme est bafouée, niée, reléguée aux oubliettes. Elle n’a plus droit de cité. Les contemporains sont des « taupes ». Il n’existe plus d’espace spirituel, le mystère est aboli, l’ineffable est touché, « frappé d’excommunication ». On ne peut plus parler de hauteur, d’altitude. « Le sacré qu’on porte en soi» est bafoué, l’âme est «livrée à plus bas qu’elle». [3]

Je dois d’abord présenter cet écrivain montréalais né en 1920, mort en 2010, à nos lecteurs de l’étranger et même aux jeunes québécois dont la plupart, semble-t-il, ignorent tout de lui. Issu d’une famille bourgeoise, arraché à la mort dans sa jeunesse par le célèbre docteur Norman Bethune,[1] triomphant d’une névrose entre 20 et 30 ans,[2] ensuite militant syndical, et par là artisan de la révolution tranquille, il se consacra entièrement à l’écriture à partir de 1975. Sans rompre avec son passé d’homme de gauche engagé dans des combats indépendantistes, il aspira alors à une « souveraineté personnelle » en renouant avec un royaume à la fois intérieur et classique qui s’était ébauché en lui à l’occasion de ses études au collège Jean-de-Brébeuf, tenu par les Jésuites. Il y fut le condisciple et l’ami de Pierre-Elliot Trudeau, futur Premier ministre du Canada. La plupart de ses biographes et de ses commentateurs s’accordent pour reconnaître que Les deux royaumes, ouvrage charnière paru en 1978, est son chef d’œuvre. Il s’y montre si critique à l’endroit de la modernité que cela lui valut dans certains milieux, d’être traité de « conservateur », un titre infamant dans le Québec intellectuel d’alors : « Il y décrit le malaise qu’il ressent face à la modernité. Être moderne, croit-il, c’est vivre dans une actualité folle, privée de mémoire, sans attache à ce qui se passait hier. C’est vivre dans l’instant, dans un instant sans cesse happé par le futur, façonné par lui. « C’est n’être rien » puisque tout ce que le processus historique a fait de nous ne compte plus. Dans ce capharnaüm qu’est la modernité, l’âme est bafouée, niée, reléguée aux oubliettes. Elle n’a plus droit de cité. Les contemporains sont des « taupes ». Il n’existe plus d’espace spirituel, le mystère est aboli, l’ineffable est touché, « frappé d’excommunication ». On ne peut plus parler de hauteur, d’altitude. « Le sacré qu’on porte en soi» est bafoué, l’âme est «livrée à plus bas qu’elle». [3]

Ne serait-ce que parce qu’il a porté en lui les principales contradictions du Québec du XXème siècle et qu’il en a témoigné dans un style que l’on a comparé à celui de Péguy et de Valéry, cet écrivain devrait susciter au Québec une admiration générale et enthousiaste, semblable à celle que Péguy, un modèle pour lui, a connu et connaît toujours en France. Ce miracle pourrait se produire si le dossier que vient de lui consacrer la revue L’Inconvénient connaissait le succès qu’il mérite.

Transmission civilisatrice

Dès les premières lignes du dossier, dans le liminaire, on sent à la qualité du style et de la pensée la marque d’une grande institution sur des générations différentes. Le rédacteur en chef, Mathieu Bélisle, est en effet professeur de littérature au collège Jean-de-Brébeuf. Il ne cache pas son admiration pour Pierre Vadeboncoeur, ni sa reconnaissance pour le critique littéraire François Ricard, le maître qui l’initia à Vadeboncoeur et peut-être aussi à Marcel Aymé, dans un tout autre registre. Il est l’auteur d’un essai intitulé Bienvenue au pays de la vie ordinaire.

Admiration, reconnaissance. Si j’ai la naïveté d’insister sur ces bons sentiments, c’est pour rappeler qu’ils sont la première condition de la transmission civilisatrice. L’esprit critique est la seconde condition, sauf lorsqu’il est gangrené par le ressentiment, comme c’est trop souvent le cas; mais on ne flaire aucun ressentiment dans l’esprit critique des divers auteurs du dossier.

Transmission civilisatrice ai-je dit. « La civilisation s’en va à vau-l’eau. Les grandes valeurs occidentales prennent le clos. »[4] C’est ainsi que Jonathan Livernois résume la pensée du second Vadeboncoeur. Le sens que donne ce dernier au mot civilisation est proche de celui que nous ont fait découvrir Dany Laferrière et Léopold Senghor. C’est l’art, et le quelque-chose de plus dont il témoigne, qui est pour les trois penseurs le premier signe de la civilisation. Le nègre blanc d’Amérique[5] a aussi le même attachement que les deux Africains pour la langue et la culture françaises, mais par-delà la langue, avec une conviction encore plus marquée que celle des deux académiciens, il se réclame de la spiritualité de cette civilisation occidentale, indissociable à ses yeux de celle de la France de Marie de l’Incarnation, de Charles Péguy, de Paul Claudel et même de Charles de Gaulle : « chercher plus haut que soi [...] l’ineffable, [...] l’infinité de ce qui est. »[6]

L’amitié

Autre dimension de la civilisation selon Vadeboncoeur : l’amitié, même à l’égard de son plus grand adversaire en politique, Pierre Elliot Trudeau. Dans l’entrevue qu’il a accordée à L’Inconvénient, son fils Alain nous apprend qu’on publiera bientôt la correspondance entre ces deux anciens de Brébeuf qui se sont de nouveau rapprochés l’un de l’autre après leur retraite. De toute évidence, il préférait les envols éclairés et sentis des lettres, à la trompette des médias. Il était par là un homme du XVIIème siècle. Ses missives n’étaient pas des tweets, il faisait à ses amis l’honneur de son plus beau style et de la lente évolution de sa pensée. En témoignent dans L’Inconvénient ses lettres inédites à Yvon Rivard et Jean-Pierre Issenhuth. Il en a écrit une multitude d’autres, à Hélène Pelletier Baillargeon et à Paul-Émile Roy notamment. Quand la chose lui était physiquement possible, il répondait immédiatement à ses correspondants.

Le premier Vadeboncoeur, à mes yeux

C’est entre 1967 et 1970 que j’ai pu observer la CSN, le syndicat où Pierre Vadeboncoeur et Michel Chartrand se sont illustrés. J’assumais des responsabilités importantes dans un cégep, celui d’Ahuntsic, qui venait d’être fondé et qui fut, comme tant d’autres, victime d’une contestation sauvage importée de France et des États-Unis. Ces institutions, correspondant à une demande sociale très forte, n’étaient-elles pas la réponse québécoise à un malaise devenu mondial ? Pourquoi alors les prendre comme cibles ? Si j’admirais la CSN des combats d’Asbestos et de la Côte Nord, je ne comprenais pas qu’elle soutienne une contestation des cegeps, cette voie d’accès à l’université, que les travailleurs québécois appelaient de leurs vœux. Cette contestation importée était un acte suicidaire à mes yeux; ce qui me rendait sceptique, c’est le moins qu’on peut dire, à l’endroit des bulles marxistes qui, soufflées dans de hauts lieux comme la CSN et la revue Parti Pris, se multipliaient dans le ciel du Québec.

Voilà pourquoi, je ne me suis vraiment intéressé à l’œuvre du grand homme de gauche qu’à partir de Les deux Royaumes, livre charnière, je le répète, où il a crevé sa bulle vers le haut et vers lui-même, vers sa « souveraineté personnelle » selon les mots de Mathieu Bélisle :

« Sous des dehors plus sophistiqués, notre époque continue en vérité de favoriser les attitudes et les comportements de la foule moutonnière, tels que Vadeboncoeur les décrivait au temps de la Grande Noirceur : goût de l'unanimisme et du consensus mou, allergie au débat et à la contradiction, peur de la solitude et du rejet, méfiance à l'égard de l'affirmation individuelle et des idées « fortes ». Pierre Vadeboncoeur, plus que quiconque, a fourni l'exemple d'un homme capable de rompre avec l'unanimisme, assez confiant dans ses moyens et dans ses valeurs pour formuler des vérités désagréables, assez amoureux de sa société pour la rappeler à ses devoirs, assez généreux en amitié pour ne pas hésiter, comme Diogène, à « mordre » ses amis pour les prévenir du danger. »[7]

Le déficit ontologique

Suis-je vraiment québécois ? Cher Vadeboncoeur, c’est une question que je me suis souvent posée, car, né sous une bonne étoile, dans un milieu qui m’apportait tout ce dont j’avais besoin pour m’accomplir, j’observais au-dessus de moi une élite intellectuelle souffrant d’un déficit ontologique.

« Avant Vadeboncoeur, Saint-Denys Garneau avait incarné avec son génie singulier le sujet frappé de déficit ontologique, le Canadien français culturellement et existentiellement fatigué, le « mauvais pauvre », un être presque vide, « déserté », « les yeux fixés sur le néant », incapable de retenir quoi que ce soit, comme un contenant percé ou sans fond (« Mon cœur va-t-il être comme si vous n'étiez pas / Ce vide qui ne tient pas compte / Qui ne retient pas ce qui est ? »), quelque chose, en somme, comme un « homme qui fuit ». Le grand contemporain Gaston Miron voyait dans sa propre individualité rien de moins qu'une tare : « Je ne suis pas loin de croire que l'individu Miron est une maladie », écrivait-il à la fin des années 1950 .»[8]

Autre question : étais-je donc doublement aliéné, atteint d’un déficit ontologique que je ne voulais pas reconnaître. Cette question ne m’a pas torturé, sans doute parce que mes maîtres étrangers, Gabriel Marcel, Gustave Thibon, Jeanne P. Vial, René Dubos, Ivan Illich, devenus des amis, avaient créé en moi et autour de moi une atmosphère de pays normal.

Si ce numéro de L’Inconvénient me plaît tant c’est qu’il me permet de croire qu’une pareille atmosphère est toujours possible dans l’ensemble du Québec, même en l’absence d’une souveraineté politique complète.

Dans le Québec en déficit ontologique, et dans la vie de Pierre Vadeboncoeur en particulier, le peintre Paul-Émile Borduas, auteur d’un mauvais brouillon appelé Refus global, a occupé une place centrale. Pourquoi ? Pour des raisons paradoxales, si j’en crois le politologue Daniel Jacques, auteur de l’article Vadeboncoeur Borduas et nous. Vadeboncoeur, nous dit-il, estimait que tout procède dans une culture de l’admiration de modèles :

Le paradoxe Borduas

« Si l'auteur de La ligne du risque peint un portrait aussi sombre du Canada français, c'est parce qu'il a en tête un modèle pour ainsi dire lumineux par l'attrait qu'il exerce sur sa pensée : la civilisation européenne. C'est à l'aune de cette civilisation, qui a su générer de grands esprits et de grandes personnalités, qu'il juge de notre passivité, de notre inertie, de nos impuissances. Le Canada français se caractérise, à ses yeux, par l'absence d'individualité chez les artistes, les intellectuels, les politiques et les religieux, bref toutes les élites du temps. Or, insiste-t-il, « la vie de l'esprit nécessite des exemples », il lui faut des modèles pour s'épanouir, des figures remarquables pour se déployer. C'est précisément ce que Borduas a su offrir à ce Canada français sur le point de se métamorphoser, sous l'effet de l'impulsion créatrice qu'il a amorcée, en un autre lieu politique. »[9]

« Si l'auteur de La ligne du risque peint un portrait aussi sombre du Canada français, c'est parce qu'il a en tête un modèle pour ainsi dire lumineux par l'attrait qu'il exerce sur sa pensée : la civilisation européenne. C'est à l'aune de cette civilisation, qui a su générer de grands esprits et de grandes personnalités, qu'il juge de notre passivité, de notre inertie, de nos impuissances. Le Canada français se caractérise, à ses yeux, par l'absence d'individualité chez les artistes, les intellectuels, les politiques et les religieux, bref toutes les élites du temps. Or, insiste-t-il, « la vie de l'esprit nécessite des exemples », il lui faut des modèles pour s'épanouir, des figures remarquables pour se déployer. C'est précisément ce que Borduas a su offrir à ce Canada français sur le point de se métamorphoser, sous l'effet de l'impulsion créatrice qu'il a amorcée, en un autre lieu politique. »[9]

Borduas, poursuit Daniel Jacques, devint, aux yeux de Vadeboncoeur, le modèle dont le Québec avait besoin. Or cet homme était le parfait iconoclaste, le pourfendeur de tous les modèles du passé. Si, toujours selon Daniel Jacques, le second Vadeboncoeur a pris acte de cette incongruité, il n’en est pas moins resté fidèle à sa grande intuition, à savoir que l’affirmation de soi par l’art est le prélude, la condition et le sens de la souveraineté politique :

« Ce que dissimule cependant toute cette admiration pour Borduas et son œuvre, toute cette transmutation de l'art en politique, c'est le fait insigne que Borduas fut, en art comme dans la vie, d'abord et avant tout une forte individualité, voire un individualiste délibéré qui puisa une part de son inspiration dans le mouvement surréaliste et les avant-gardes parisiennes, lesquels, comme on le sait aujourd'hui, n'ont pas été particulièrement clairvoyants dans l'appréciation de la réalité politique. Dans le Refus global, la liberté que célèbre Borduas est d'abord celle de l'individu créateur, de son art, de sa vie, et, en tant qu'humaniste, celle d'une humanité libérée des pesanteurs du politique. Or, un tel individualisme ne peut que nourrir une représentation instrumentale de la politique. C'est sur cette base, ce fondement individualiste, que s'est opérée la transfiguration de notre nationalisme et que s'est accomplie ensuite, par Vadeboncoeur et d'autres, la mise en tutelle du politique sous l’autorité non plus de la religion, comme autrefois, mais bien de la culture, d’une culture dite «globale» er rendue manifeste par les artistes, ambassadeurs désignés de nos futures indépendances. »[10]

Borduas, le héros national, le Bolivar québécois, serait-il donc le père de cet individualisme dont tant d’observateurs déplorent les effets néfastes sur le tissu social et la vie politique?

Notes

[1] Norman Bethune sera un jour célébré comme un héros dans la Chine de Mao.

[2] « Et je crois t'avoir dit qu'à vingt ans, accablé d'une névrose de type schizoïde, « séparé » donc radicalement, je ne cherchais qu'à retrouver la vie, l'être, l'amour, les liens et ainsi de suite. Ayant regagné la vie à partir de la fin de la vingtaine, alors le vide, l'amour sans objet, la séparation ont été pour moi ce dont je suis et veux être le plus éloigné. Lettre de P. V. à Yvon Rivard, L’Inconvénient, hiver 2019/20, p.45

[3]Paul-Émile Roy, http://agora.qc.ca/dossiers/Pierre_Vadeboncoeur

[4] L’Inconvénient, hiver 2019/20, p.17.

[5] Allusion à un livre de Pierre Vallières publié au début de la révolution tranquille.

[6] L’Inconvénient, p.5

[7] L’Inconvénient, p.4

[8] L’Inconvénient, p.4

[10] L’Inconvénient, p.29