Trous de mémoire dans l’espace public québécois

Du 6 au 8 octobre 2016 le MNQ (Mouvement national des Québécois) tenait à Montréal dans la salle du Gésu des États généraux sur les commémorations historiques. Nous reproduisons ici le texte de la conférence que prononça Marc Chevrier à cette occasion. On pourra aussi lire ce texte dans les Actes des États généraux, lesquels paraîtront à l’automne 2017.

L’espace public est un grand livre ouvert. Il suffit de prendre la peine d’en lire attentivement les signes, les indices, les marques, comme les absences, pour en décoder le message. L’espace habité par les êtres humains n’est jamais strictement un espace spatio-temporel, réductible à la mesure de surfaces et de volumes. Il possède une autre dimension, une épaisseur, qui raconte l’histoire que ses habitants ont vécue et veulent se remémorer, pour échapper à la fatalité de l’oubli. Habité donc, objet des mille et une sollicitudes dont sont capables l’esprit et le cœur humains pour se faire une demeure environnée d’un paysage façonné par le travail et l’industrie, l’espace devient territoire qui, tel un millefeuille, accumule les couches de sens qu’y ont déposées les générations. Pour paraphraser un vers célèbre de Baudelaire, le territoire de l’Homme est une forêt de symboles qui l’observe avec des regards familiers. Le territoire participe donc aussi de la commémorative collective, qu’elle soit publique ou privée.

Pour traiter du rapport particulier qu’entretient le Québec avec l’espace public, et par ce truchement, à la mémoire collective, j’aimerais considérer trois événements ou facteurs fondamentaux qui ont conditionné son histoire, et plus particulièrement la manière dont il a aménagé et s’est approprié son territoire. Ces trois points sont la marque laissée par l’Église sur la conscience historique, l’avènement de la modernité technique et la condition politique – impériale quant à moi – des Québécois. Considérons-les à tour de rôle et illustrons-les.

1- L’Église et son territoire

L’Église a profondément marqué l’histoire et la conscience collective des Québécois, au point que plusieurs sociologues ont décrit le Québec, pendant le long siècle où l’Église semblait à la fois gouverner les âmes et se substituer à un état déficient, comme une Église-nation[1]. Or, la religion chrétienne, faut-il le rappeler, est la religion historique par excellence. Un livre de l’Ancien Testament est éloquent à cet égard, soit le livre de Josué, probablement écrit vers -1450 av. J.-C., où l’on raconte notamment le passage du Jourdain sous le commandement de Josué, successeur de Moïse parti à la conquête du pays de Canaan. Après la traversée, Yahvé demande à Josué de choisir 12 hommes, un homme par tribu, et de leur ordonner de prendre 12 pierres et de les déposer au bivouac où ils passeront la nuit. Voici ce qu’il dit : « Ces pierres, que sont-elles pour vous? » alors vous leur direz: « C'est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance de Yahvé: lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du  Jourdain ont été coupées. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites, pour toujours! [2]» Il est intéressant d’observer dans ce passage que sur ordre de Yahvé, les tribus israélites sont appelées à cultiver le souvenir de l’alliance sacrée qu’elles ont nouée avec lui par la pose de pierres devant signifier dans l’espace le rappel du passage du Jourdain. Déjà, la relation à Dieu s’annonce comme une commémoration inscrite dans le territoire. Dans le Nouveau Testament, la dimension historique de la transcendance atteint son apogée dans la dernière Cène, où Jésus de Nazareth enseigne à ses disciples les gestes liturgiques qu’ils devront faire pour se souvenir de lui. Pour la théologie chrétienne, l’eucharistie est ainsi un mémorial ou une anamnèse (terme dérivé du grec α ̓ ν α ́ μ ν η σ ι ς voulant dire « action de rappeler à la mémoire ») qui est « l’expression du caractère historique du christianisme », qui a notamment pour but la « commémoration historique du mystère du Christ[3] ». « Faites cela en mémoire de moi » enseigne Jésus lors de la dernière cène (Luc, 22 :19). Depuis la fondation du christianisme, la messe a fourni à l’Occident le modèle de la commémoration historique, en chorégraphiant cette dernière cène en tous lieux et en tout temps, et ce bien avant que les royaumes et les États ne développassent leurs propres commémorations séculières. Mais outre la commémoration liturgique, le christianisme a progressivement aussi apporté la notion du temps fléché, directionnel, à l’opposé du temps cyclique des païens. Un temps linéaire qui n’abolit cependant pas la mémoire, que l’Église a su entretenir savamment en ponctuant le temps fléché des hommes de fêtes multiples, et de l’empreinte sonore de sa musique et de ses carillons, comme des visions peintes et sculptées dont elle a orné ses édifices. Les États laïcs et sécularisés d’aujourd’hui ont pris le relais de l’Église sur ce plan et ponctué l’année civile de jours fériés et de commémorations dont plusieurs redoublent encore, comme les fêtes de Pâques et de Noël, certaines fêtes religieuses.

Jourdain ont été coupées. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites, pour toujours! [2]» Il est intéressant d’observer dans ce passage que sur ordre de Yahvé, les tribus israélites sont appelées à cultiver le souvenir de l’alliance sacrée qu’elles ont nouée avec lui par la pose de pierres devant signifier dans l’espace le rappel du passage du Jourdain. Déjà, la relation à Dieu s’annonce comme une commémoration inscrite dans le territoire. Dans le Nouveau Testament, la dimension historique de la transcendance atteint son apogée dans la dernière Cène, où Jésus de Nazareth enseigne à ses disciples les gestes liturgiques qu’ils devront faire pour se souvenir de lui. Pour la théologie chrétienne, l’eucharistie est ainsi un mémorial ou une anamnèse (terme dérivé du grec α ̓ ν α ́ μ ν η σ ι ς voulant dire « action de rappeler à la mémoire ») qui est « l’expression du caractère historique du christianisme », qui a notamment pour but la « commémoration historique du mystère du Christ[3] ». « Faites cela en mémoire de moi » enseigne Jésus lors de la dernière cène (Luc, 22 :19). Depuis la fondation du christianisme, la messe a fourni à l’Occident le modèle de la commémoration historique, en chorégraphiant cette dernière cène en tous lieux et en tout temps, et ce bien avant que les royaumes et les États ne développassent leurs propres commémorations séculières. Mais outre la commémoration liturgique, le christianisme a progressivement aussi apporté la notion du temps fléché, directionnel, à l’opposé du temps cyclique des païens. Un temps linéaire qui n’abolit cependant pas la mémoire, que l’Église a su entretenir savamment en ponctuant le temps fléché des hommes de fêtes multiples, et de l’empreinte sonore de sa musique et de ses carillons, comme des visions peintes et sculptées dont elle a orné ses édifices. Les États laïcs et sécularisés d’aujourd’hui ont pris le relais de l’Église sur ce plan et ponctué l’année civile de jours fériés et de commémorations dont plusieurs redoublent encore, comme les fêtes de Pâques et de Noël, certaines fêtes religieuses.

Au Québec, l’Église-nation a su ainsi imprimer son empreinte sur tout le territoire pour rappeler à la conscience des Québécois son histoire. Elle a quadrillé le territoire d’églises, de croix, de chapelles, de couvents, de dispensaires, de cimetières; villes, villages, lacs et rivières ont reçu le nom de saints. Une civilisation paroissiale est ainsi née, dont les premières pierres furent posées dès la fondation de la Nouvelle-France, et qui a survécu à la Conquête de 1763, à la guerre de l’Empire contre les Patriotes de 1837-38, à la création du Dominion en 1867, mais point à la Révolution tranquille des années 1960, qui a vu l’Église-nation s’effondrer, sous les coups de butoir d’un projet d’État-nation qui, après avoir donné des sueurs froides au Dominion canadien, notamment en 1980 et en 1995, s’est essoufflé, tel un flambeau qui aurait perdu et son feu et son passeur. Il n’en demeure pas moins que ce que l’on appelle l’état québécois, soit cette entité fédérée issue d’une loi impériale britannique, a remplacé l’Église pour ce qui touche les tâches sociales, notamment pour la prestation de services publics, mais sans réussir pour autant à l’égaler sur le plan symbolique.

Cette impasse symbolique se reflète par exemple dans l’architecture de nos lieux d’éducation, souvent d’une désolante pauvreté. Beaucoup de nos écoles construites après 1960 ressemblent à des baraquements de tôle et de briques vite échafaudés; aucun langage architectural distinctif n’a présidé à leur construction. Les polyvalentes qu’on a édifiées à la hâte ont donné le modèle d’autres bâtiments sans âme et peu inspirants qu’on a construits pour y loger des cégeps et des pavillons universitaires, qui ressemblent à des usines à diplômes. On a même démoli pour ce faire des églises, comme à l’UQAM la superbe Église Saint-Jacques, pour y ériger des pavillons en forme de bunkers de briques, de châteaux-forts urbains protégés par un système de douves et percés de fenêtres en forme de canonnière.

Le plus ironique est que la salle la plus populaire à l’UQAM pour donner des conférences est la salle dite « des Boiseries », où sont rassemblés les restes des boiseries de la sacristie de l’Église de Saint-Jacques. On peut même s’y marier, en présence du maire d’arrondissement. Depuis 1960, quand on observe l’architecture des cégeps et des universités, on dirait que le Québec n’a pas su construire un seul temple du savoir, sauf des bâtiments d’une plate modernité, comme ceux de l’université Concordia et de l’université Laval, qui pourraient aussi bien servir à loger des bureaux d’affaires que des cliniques médicales.

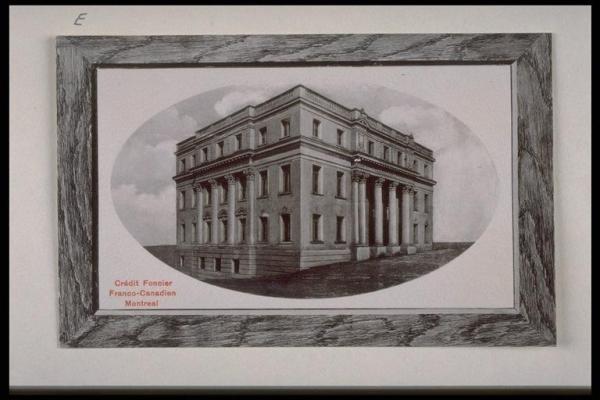

De manière générale, l’intervention architecturale de l’état québécois dans l’espace public obéit à une logique de vandalisme fonctionnel, teinté parfois d’arrière-pensée pour un passé dont on conserve un fragment à titre de citation décorative. Bel exemple de ce vandalisme est l’érection au cœur de Montréal de ces édifices voués à la justice et à  la répression criminelle, soit le palais de Justice et la prison de la rue Parthenais – devenue le quartier général de la Sûreté du Québec –, horribles monolithes sombres qui ont enlaidi le ciel de la métropole et dont la construction a entraîné la démolition de beaux témoignages d’architecture, comme l’édifice néo-classique du Crédit foncier franco-canadien[4] pour laisser place à un palais de justice néo-stalinien qui devait compter à l’origine 40 étages et qui après les protestations d’étudiants en architecture a été ramené à 30 étages[5]. Quelque cinquante ans plus tard, on voit se répéter le même schéma avec le monstrueux super-hôpital de l’université de Montréal (CHUM), érigé, non sans quelque ironie, entre le nouveau palais de Justice et l’UQAM, et qui, à l’instar de cette dernière, intègre dans ses funèbres monolithes de verre noirci les restes d’une église démolie, brandis comme un trophée de chasse posé sur la proue du navire amiral de la médecine québécoise.

la répression criminelle, soit le palais de Justice et la prison de la rue Parthenais – devenue le quartier général de la Sûreté du Québec –, horribles monolithes sombres qui ont enlaidi le ciel de la métropole et dont la construction a entraîné la démolition de beaux témoignages d’architecture, comme l’édifice néo-classique du Crédit foncier franco-canadien[4] pour laisser place à un palais de justice néo-stalinien qui devait compter à l’origine 40 étages et qui après les protestations d’étudiants en architecture a été ramené à 30 étages[5]. Quelque cinquante ans plus tard, on voit se répéter le même schéma avec le monstrueux super-hôpital de l’université de Montréal (CHUM), érigé, non sans quelque ironie, entre le nouveau palais de Justice et l’UQAM, et qui, à l’instar de cette dernière, intègre dans ses funèbres monolithes de verre noirci les restes d’une église démolie, brandis comme un trophée de chasse posé sur la proue du navire amiral de la médecine québécoise.

En fait, en dehors de l’Église, curieusement, un bourgeon d’architecture civique s’est manifesté çà et là au Québec dans l’entre-deux-guerres, mais sur initiative municipale, comme par exemple dans la défunte ville d’Hochelaga-Maisonneuve à l’est de Montréal. Le Québec attend toujours sa politique nationale de l’architecture, que l’Ordre des architectures réclame depuis 2014 et pour laquelle il a obtenu de nombreux appuis auprès des municipalités[6]. D’autres institutions sociales québécoises, qui auraient pu se donner une mission civique dans leur architecture, semble aussi avoir manqué de vision. Pensons aux caisses populaires Desjardins, qui ont déparé bien des villages et de villes de leurs constructions d’un modernisme tapageur et peu harmonieux, comme on peut en voir un triste exemple dans le siège social des Caisses Desjardins à Saint-Jérôme, à la place du Curé Labelle qui, n’était cette bavure architecturale, aurait pu former l’un des plus belles places du Québec.

2- La modernité technique

Bien avant 1960, le Québec s’est industrialisé et s’est adapté aux transformations induites par le progrès technique. La modernité technique, au Québec comme ailleurs, a engendré des espaces uniformes, fonctionnels, connectés, des espaces plutôt que des lieux, puisque dans bien des cas, ce sont des édifices, des zones, des lotissements, des surfaces, qui ne servent qu’une seule fonction, qui sont vidés de toute mémoire, de toute allusion aux hommes et aux femmes qui s’en servent, comme à la communauté qui les unit. La modernité technique a multiplié ce que Marc Augé a appelé les non-lieux[7], soit des espaces conditionnés par l’Homme mais inhospitaliers, impropres à la sociabilité, qui servent à la production et aux transports des biens et des personnes. Les non-lieux nous environnent, ils sont partout, bien que nous ne les voyions plus : autoroutes, viaducs, chemins de fers, usines, incinérateurs, dépotoirs, raffineries, usines d’épuration, aérogares, centrales et dépôts nucléaires, mines souterraines et à ciel ouvert, stationnements, centres commerciaux, salles d’attente d’hôpital… etc. Ces non-lieux sont généralement d’une laideur frappante, du moins conçus indifféremment à la beauté et au sens qu’ils pourraient porter. Ils ont pour fonction de pourvoir à la circulation sans limite des personnes et des biens, ou à la dissimulation ou au recyclage des rebuts indésirables que produit notre civilisation pétrolière et nucléaire.

Les espaces humains où la vie humaine se déploie librement, dans le face à face, dans la rencontre, la proximité sensorielle, ne disparaissent pas mais sont de plus en plus confinés à des lieux désignés, centre-ville historiques, parcs mémoriels, lieux de mémoire officiels aménagés conformément à un urbanisme fonctionnaliste qui assigne à des segments d’espace une fonction univoque. À défaut que l’espace public puisse raconter une histoire, les témoignages du passé sont stockés dans les musées, où ils sont scénarisés dans des expositions à thématiques tournantes. À mesure que la civilisation technique avance, les hommes perdent peu à peu leur compétence d’édifier, expression que j’emprunte à la théoricienne de l’urbanisme Françoise Choay, soit la capacité de construire des lieux, bâtiments ou places, qui les inscrivent dans la durée et sollicitent tous leurs sens[8].

Cet esprit abstrait de la modernité technique s’est répercuté diversement au Québec, et on en voit des illustrations saisissantes dans la toponymie administrative. Par exemple, les édifices administratifs autour de la colline parlementaire, là où jadis le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau avait tenté de répliquer l’idée américaine d’une cité administrative[9], sont simplement désignés par une lettre, le « J », le « H », le « G », édifices sans nom, anonymes, irréels, conçus pour loger le pouvoir exécutif et administratif. Il est vrai que le « G » possède aussi un nom moins administratif, le « Marie-Guyart », en hommage à la fondatrice de l’école des Ursulines, Marie de l’Incarnation, qui serait la première étonnée que son œuvre d’évangélisation soit « incarnée » par une tour bétonnée de 31 étages. C’est dans le bien-nommé « bunker » du « J » que le pouvoir exécutif québécois a longtemps logé de Robert Bourassa à Jean Charest. On aime aussi au Québec à se débarrasser de la mémoire collective en l’accolant à des non-lieux inhospitaliers. Ainsi nous avons au Québec des autoroutes qui portent le nom de premiers ministres, autoroute Jean Lesage, Robert Bourassa, ou d’un chansonnier, Félix Leclerc; une portion de l’autoroute 20 a été rebaptisée par le gouvernement du Québec « Autoroute du souvenir » en 2007. Voilà qui est symptomatique du sort réservé à la mémoire de nos premiers ministres, de la chanson et de la Première Guerre mondiale. La mémoire sert de panneau de signalisation pour orienter les flux automobiles dans les non-lieux autoroutiers.

Le fonctionnalisme est si prégnant dans l’aménagement urbain qu’il finit même par chapeauter les quelques lieux publics qui subsistent d’un nom qui les désigne par leur fonction. On pense à cette nouvelle immense place publique érigée au cœur de Montréal entre l’îlot Balmoral et le musée d’art contemporain, la place dite « des festivals », non loin de laquelle a été érigée la nouvelle salle de concert de l’Orchestre symphonique de Montréal, baptisée du nom insipide « Adresse symphonique ». Voilà qui est révélateur d’une société qui a perdu le sens du verbe, sans génie pour nommer les lieux où se déroulent, à l’époque de l’hyper-modernité festive, les festivals tant courus du public, qui tiennent lieu de messes à ciel ouvert. Le terme de « citoyen » coiffe maintenant une « maison » à Gatineau, ou une place publique à Chicoutimi, autre symptôme de cette pensée générique incapable de nommer un lieu, une place, un édifice du nom propre d’une personnalité, s’en remettant plutôt à des appellations vides, fonctionnelles et sans ancrage dans la mémoire d’un peuple. Car justement, appeler un lieu, une place, un édifice d’un nom propre, quel qu’il soit, c’est faire appel nécessairement à une mémoire partagée et partageable. Une place des « festivals » (au lieu d’une place « Félix Leclerc » par exemple) n’a pas besoin de mémoire et ne commémore rien, sauf le plaisir transitoire de festivaliers sans visage et sans passé.

Du reste, on ne se surprendra pas que dans les nouveaux espaces publics construits par l’entreprise privée, tels les immenses centres commerciaux conçus pour la voiture qui ceinturent Montréal dans ses couronnes nord et sud, on aménage de pseudo-places, sans nom, ni élément commémoratif. Pensons à ce nouveau quartier commercial du 10-30 à Brossard (par évocation du croisement de deux autoroutes) où s’alignent répétitivement des clones de commerces franchisés dans un décor urbain faits de stationnements gigantesques et de quelques places, au centre desquelles glougloute à peine une fontaine préfabriquée, qui coule on ne sait pour qui, ni pour quoi. L’empire du faux si bien décrit par Umberto Eco[10] a produit au Québec le simulacre du lieu public vidé de toute épaisseur mémorielle.

Cela dit, le Québec n’est toutefois pas entièrement sous l’emprise de la modernité technicienne et niveleuse. Il existe heureusement encore des lieux chargés d’histoire, propices à la conversation des sens et de l’esprit avec un environnement bâti et naturel qui soit autre chose que la plane homogénéité d’une grille asphaltée. Cela se voit dans la revitalisation des centres historiques dans les petites et moyennes villes du Québec, qui sont maintenant, après dans certains cas une période de déclin et d’abandon, plébiscités par leurs résidants. Quand bien même un nombre important de Québécois vivent dans des zones péri-urbaines formatées pour la voiture, ils se précipitent les fins de semaine dans leur vieux-Beloeil, leur vieux-Trois-Rivières, leur vieux-Terrebonne, pour renouer, par imprégnation, avec un tissu urbain plus riche et plus propice au contact humain, au mélange des générations, et où flotte un vague parfum d’histoire.

Cependant, les quelques lieux qui ont survécu au rouleur compresseur de l’homogénéité moderniste sont loin d’avoir étanché la soif de beaux lieux qui étreint les Québécois, dont un bon nombre, chaque année, dépensent une grande partie de leurs épargnes disponibles pour parcourir la planète, lancés à la rencontre de lieux et de monuments à la beauté saisissante. Ils trouvent souvent là-bas des gisements d’histoire dont l’habitat québécois morne et aseptisé semble dépourvu – excepté ses gisements de minerais bruts, exploités le plus souvent par le sac du paysage environnant. Les paysages touristiques de l’étranger deviennent des lieux de fantasme vendus sur catalogue que l’on choisit par un « clic » en consultant la page de sites de réservation en ligne, et c’est proprement cette interchangeabilité des paysages vendus comme des produits disponibles à la minute qui fait le scandale du tourisme de masse[11]. L’autre aspect de ce scandale est que les voyageurs bourlinguent à travers le monde le plus souvent sans penser qu’ils pourraient consacrer une partie de ce qu’ils dépensent en frais de voyage aéroporté ou de croisière dorée au ré-enchantement des villes et des villages de leur pays dont le tissu a été blessé par la modernité technique. Au Québec, on se console de cette déportation volontaire de nos voyageurs argentés par la promotion touristique de nos attraits nationaux auprès des étrangers, qui viennent chercher chez nous des « expériences » de plaisir, du « fun », plutôt que des lieux gorgés de souvenirs et de beauté.

3- Un territoire sous astreinte impériale

Enfin, l’espace public au Québec révèle les lignes de tensions qui traversent le champ politique et les valeurs dominantes du régime politique. Un peuple qui n’a pas la liberté de choisir sa constitution n’a guère celle de traduire son existence politique dans l’espace public. En réalité, si on prend la peine de lire les signes dont cet espace est tapissé, on constate que le Québec ne renferme pas de peuple visible, mais seulement une population, une ethnie, une collection d’individus sans plus. Cela se voit dans les monuments publics du Québec, où le peuple est rarement représenté comme véritable sujet de l’action ou de l’événement remémoré, sauf sous la forme d’un sujet passif reconnaissant. Ainsi, quantités de parcs et de places publiques ont été érigées à la gloire de nos souverains, Victoria, Edouard VII, George V. Quelques monuments soulignent certes des événements de notre passé, seulement ils souvent relégués dans des zones marginales, comme le monument aux Patriotes du Pied-au-courant, coincé entre le pont Jacques-Cartier et le siège social de la Société des alcools du Québec. De plus, on érige même la défaite militaire comme un mythe fondateur du régime, tel qu’en témoigne la sacralisation des champs de bataille où les généraux Wolfe et Montcalm s’affrontèrent, et que le gouvernement du Dominion canadien a fait entrer dans son domaine patrimonial protégé et transformé en vaste mémorial urbain, afin de commémorer à perpétuité la vérité fondatrice de la Conquête. Ces « plaines » sont au Dominion ce que furent les douze pierres aux tribus de Josué. Elles rappellent aux Québécois – et à tout l’univers – que le premier titre de légitimité de l’État canadien ne réside ni dans la démocratie, ni dans la monarchie anglaise, ni dans les droits de l’Homme, mais bien dans une conquête militaire.

On assiste ainsi souvent à des guerres d’interprétation dans les lieux de mémoire consacrés où l’état du Québec et le Dominion se disputent l’attention du visiteur. Songeons à l’exemple amusant de la Maison St-Gabriel, fermette du régime français nichée au sud-ouest de Montréal, presque assiégée par une zone de triage ferroviaire sous compétence fédérale exclusive. À l’entrée du lieu, le visiteur est confronté à une surenchère de plaques commémoratives, d’abord par une plaque sommaire, bilingue, du Québec, puis par une autre, plus imposante, encastrée dans une pierre hiératiquement posée par le Patrimoine canadien au milieu d’un cercle de fleurs. Au-delà de ces observations qui peuvent paraître anecdotiques, on s’aperçoit que même si en théorie, ni la culture, ni l’éducation, ni la conservation du patrimoine matériel et historique ne relèvent de la compétence des institutions fédérales, celles-ci se sont donné les bases d’une politique prétendument « nationale » des commémorations historiques. Ainsi, la Commission fédérale des lieux et monuments historiques créée en 1919 administre un programme « national des commémorations historiques », ainsi qu’un « programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada », et le parlement fédéral a adopté en 1990 une loi en vue de protéger les gares ferroviaires à caractère patrimonial. Bref, on est frappé par l’asymétrie des actions et des responsabilités en matière de commémoration et de préservation du patrimoine mémoriel : le Québec en a la responsabilité de principe, mais fait peu et de manière désorganisée, et Ottawa, qui n’a qu’une responsabilité secondaire, déploie des moyens considérables et mieux coordonnés. Et même si le Québec devait se doter d’une politique nationale des commémorations, il ferait nécessairement face à cette contrainte du fédéralisme canadien : beaucoup de lieux de mémoire situés au cœur de ses villes fondatrices qu’il pourrait vouloir inclure dans sa politique lui échapperaient de toute façon, puisqu’ils tombent sous la compétence exclusive des autorités fédérales. Pensons à ces enclaves fédérales immunisées contre l’intervention de l’état du Québec que sont les vieux ports de Québec et de Montréal et le parc des plaines d’Abraham déjà mentionné, qui cerne le musée national des beaux-arts, et même l’Assemblée nationale, longtemps sise en partie, jusqu’en 2009, sur un terrain appartenant à la couronne fédérale[12].

Une bonne partie de la commémoration dans l’espace public dépend aussi de l’action des municipalités qui, dans notre régime politique, sont des entités déconnectées des deux autres paliers de la puissance publique; les municipalités ont leurs propres partis politiques, qui ne correspondent pas à ceux des systèmes québécois et fédéral, et mettent en œuvre peu de politiques nationales, comme si elles évoluaient dans un univers politique parallèle. Cette coupure se reflète aussi dans les choix commémoratifs des villes, qui ne les inscrivent guère, sauf quelques exceptions – comme la ville de Saint-Eustache – dans le récit historique national. Noms de rue, monuments, insignes et plaques commémoratives, quand elles existent, racontent souvent une histoire très locale ou une histoire dépolitisée, faite sans référence aux événements marquants de l’histoire nationale. La ville de Montréal entretient le culte d’elle-même par ses musées qui lui sont consacrés (Pointe-à-Callières, Centre d’histoire de Montréal), comme si elle était un pays en soi. Les célébrations du 375e anniversaire de Montréal souligné en 2017 risquent d’entretenir ce culte, mêlé à toute la propagande déployée pour célébrer le 150e anniversaire d’existence du Dominion canadien. Par contre, le 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle au Québec pourrait passer totalement inaperçu.

Enfin, on observe même des lieux d’aspect public qui commémorent plutôt la puissance de l’action privée. Pensons à cette simili-place aménagée autour de l’ancienne gare Jean-Talon à Montréal, dédiée en fait à l’architecte du Canadien Pacific, Colin M. Drewitt, qui a conçu cette gare dans un esprit Art déco, qui autrement aurait pu être digne d’abriter une mairie ou un palais de justice. Or, un magasin de fringues l’occupe actuellement. Cette place a pourtant été réaménagée en 2001 par des architectes paysagistes à la suite d’un concours organisé par la ville de Montréal[13]. On peut sans doute apprécier les qualités formelles de l’aménagement, mais sur le plan symbolique, elle demeure un lieu à la recherche de sa signification, borné par une gare monumentale désertée et un épicier – un Loblaws dont le hall d’entrée dresse une tour carrée vitrée non moins monumentale.

Conclusion. La mémoire collective au tout-à-l’égout

Est-ce un signe des temps? Le musée Pointe-à-Callières de Montréal organise une collecte de fonds pour financer un projet consistant à transformer le premier égout collecteur du Canada « en un lieu d’expérience immersive mémorable »[14], un lieu incontournable du tourisme montréalais qui fera revivre, par une œuvre en constante évolution, l’histoire de la ville. Il me semble que ce projet est très emblématique du rapport à la mémoire d’un peuple qui, entré dans la modernité technique et sorti nu des langes de l’Église-nation, n’a pas réussi à s’ériger en République : il traite la mémoire collective en eaux-vannes, refoulées aux égouts collecteurs de ses oublis… La comparaison est sans doute un peu forte, mais il est vrai qu’au vu du bilan de l’action publique québécoise en matière de commémoration et de patrimoine mémoriel, qui devrait conjuguer en principe celle de l’état du Québec, des villes et autres corporations publiques sous sa responsabilité, d’Hydro-Québec aux commissions scolaires, l’image de « l’immersion mémorable » ne s’impose guère à l’esprit. On pense plutôt à une rivière gelée, percée d’innombrables trous…

Marc Chevrier

Notes

[1] Sur ce sujet, voir notamment Jean-François Laniel, « L’Église-nation canadienne-française au siècle des nationalités : regard croisé sur l’ultramontanisme et le nationalisme », Études d’histoire religieuse, vol. 81, n°1-2, 2015, p. 15-37; Jean-Philippe Warren, « L’invention du Canada-français : le rôle de l’Église catholique », dans Martin Pâquet et Stéphane Savard (dir.), Balises et références, Québec, Presses de l’université Laval, 2007, p. 21-56.

[2] Josué 4, 6-7, La Bible de Jérusalem, Paris, éditions du Cerf, 1998.

[3] Bernard Praigneau-Julien, « Éléments de la structure fondamentale de l’eucharistie : 1. Bénédiction, anamnèse et action de grâces », Revue des sciences religieuses, 1960, vol. 34, no 1, p. 55.

[4] Voir cet article publié dans ce blog : Montréal, je me souviens! 19 juillet 2012, http://montrealjemesouviens.blogspot.ca/2012/07/les-batiments-disparus.html .

[5] Fiche d’un bâtiment, Palais de Justice de Montréal, Ville de Montréal, en ligne : http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_bat.php?sec=a&num=22 .

[6] Voir Pour une politique nationale de l’architecture, Ordre des architectes du Québec, en ligne : https://www.oaq.com/lordre/politique_nationale_de_larchitecture.html .

[7] Marc Augé, Non-Lieux, Seuil, Paris, 1992.

[8] L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, p. 191.

[9] Lucie K. Morissette, La mémoire du paysage, Québec, Les presses de l’université Laval, 2001, p. 213-215.

[10] La guerre du faux, Paris, Grasset, 1985.

[11] Marc Augé, Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2009, p. 55-69.

[12] Simon Boivin, « Le fédéral cède au Québec les terrains de l’Assemblée nationale », Le Soleil, 24 juin 2009.

[13] Voir « Place de la gare Jean-Talon », Association des architectes paysagistes, en ligne : https://aapq.org/laureats/projets/place-de-la-gare-jean-talon .

[14] Voir cette page du site du musée Pointe-à-Callières, en ligne : https://pacmusee.qc.ca/fr/soutenez-le-musee/faites-un-don/ .