Le saint, la mégère et le truand

De l’Utopie libérale de Thomas More à la dystopie néolibérale de Donald Trump en passant par l’hystérie d’Ayn Rand.

À la quasi veille des élections américaines de 2012 je publiais: Haine Froide, à quoi pense la droite américaine? La date choisie n’était ni politique ni même opportuniste. C’était une coïncidence. Moins fortuit en revanche était le titre d’un article vieux de 24 ans : De Thomas More à Donald Trump .

Il ne s’agissait pas cette fois de coïncidence. Ce n’était pas non plus fantaisie d’auteure en quête d’associations chocs, et c’était encore moins une intuition. J’en manque totalement. Je suis une laborieuse qui s’efforce à faire une lecture à ras des textes philosophiques que je replace dans leur contexte historique; lesquels à cette époque, étaient principalement ceux des philosophes du Moyen Âge et de la Renaissance. En 1992, Donald Trump me paraissait le mieux caractériser (au sens de caricature) la fin de parcours d’une idéologie politique moderne qui avait commencé à se construire sur le modèle de l’Utopie de Thomas More , cette belle idée libérale, qui se meurt sous nos yeux.

Rien de nouveau sous le soleil. Tous les systèmes d’idées vieillissant ont tendance à tomber dans la caricature. Donald Trump n’était certes pas le seul à se porter candidat, mais il en était le représentant le plus grotesque et en conséquence celui qui avait toutes les chances de rassembler autour de ses invectives les nostalgiques d’un néo libéralisme américain qui avait déformé les principes du libéralisme au point où il n’est plus reconnaissable.

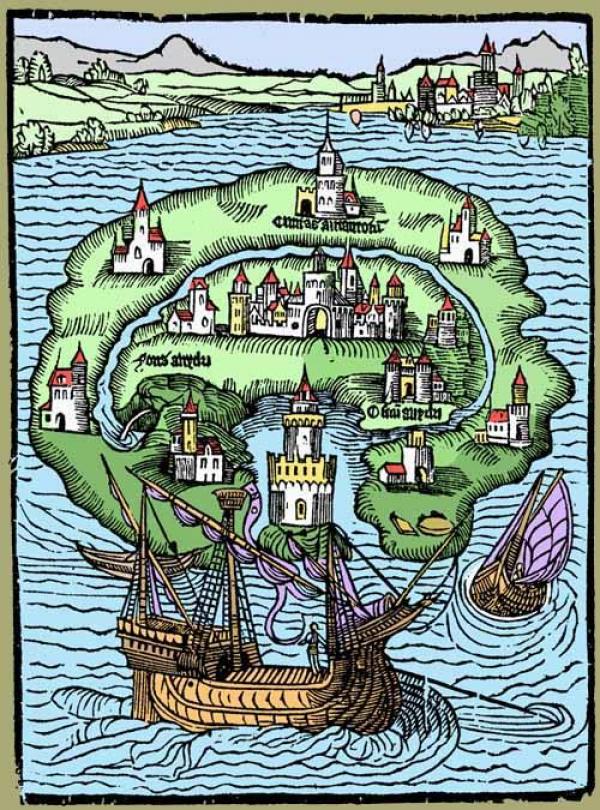

Car elle était harmonieuse à sa naissance, cette idée libérale! Racontée comme un conte de Noël, elle sortit en décembre 1516 des presses quasi neuves de Gutenberg. Laissons-nous aller un instant et commençons la lecture des deux livres qui composent l’Utopie en ajoutant la formule consacrée un siècle plus tard par Les contes de ma mère l’Oye : il était une fois.

Il était une fois un royaume bien malheureux où tout allait très mal, où les princes étaient méchants, corrompus, endettés, paresseux et bornés… Un jour un consultant haut vol de l’époque réunit autour d’une table un panel d’experts appelés à donner leurs doctes avis sur les problèmes sociaux qui accablaient le royaume. Ils ne dirent que des banalités sinon des bêtises dont ils commençaient à avoir conscience (juste vaguement). C’était l’impasse et on eut le vin triste à la fin du repas.

Le deuxième livre commence sur une levée de rideau. Entre un homme au regard pur, à la barbe blanche et au front haut. Il en impose. Il est navigateur de son état et revient d’une ile du nom d’Utopie où, dit-il, tout est si bien organisé et géré selon des principes d’économie politique que c’est (presque) un petit paradis, laborieux mais heureux.

revient d’une ile du nom d’Utopie où, dit-il, tout est si bien organisé et géré selon des principes d’économie politique que c’est (presque) un petit paradis, laborieux mais heureux.

Cela parait bien inoffensif sinon naïf à ceci près que ce petit livre de rien est écrit par Thomas More, un avocat qui connait les lois, un futur chancelier d’Angleterre qui sait ce que le pouvoir veut dire, un philosophe qui a tout lu, un ambassadeur de commerce qui a voyagé, un homme qui a attendu avec impatience le retour des grands explorateurs revenant de pays étrangers et donc étranges, un maitre rhéteur qui savait construire un argument aussi solidement qu’une cathédrale, un homme de foi qui abhorrait la violence et l’injustice et enfin par un habile courtisan qui savait qu’on ne suggérait pas à un roi, particulièrement à Henry VIII qu’il n’était qu’un despote et pas même éclairé. Le moindre faux pas et c’était la mort. Pourquoi pense-t-on que le premier Livre de l’Utopie qui décrit la mauvaise gestion du royaume précise bien à chaque page qu’il s’agit du Royaume de F-R-A-N-C-E? \

Pour le reste, Thomas More était condamné à l’humour et comme il en avait beaucoup, son texte est léger, drôle, parsemé de jeux de mots grecs et latins. Son héros s’appelle Hytholdée : le diseur de balivernes en Grec. Tout un programme qui rassure. À la barbe du roi et des princes de robes ou d’épées, et au plus grand plaisir de la bourgeoisie bourgeonnante, il décrit un lieu bien géré mais si fantasque qu’on ne s’aperçoit pas que s’il était bien géré c’est qu’il n’était pas sous l’autorité de Dieu, ni du roi.

Henry VIII, a bien ri. Ses courtisans se sont gaussés. Les lettrés ont ricané. Thomas More et son coproducteur, Érasme, ont sans doute étouffé plus d’un fou rire. Mais qu’on ne s’y laisse pas prendre : la source de l’humour étant une infinie tristesse, les deux compères, cherchaient avec désespoir une solution à la violence de leur temps. Il faut lire le titre entier du livre : L’Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement. Une fois que l’on débarrasse le deuxième livre de ses jeux de mots et autres provocations (tels les pots de chambres en or qui marquent les mémoires) on découvre une trame de postulats parfaitement articulés définissant l’être humain en fonction de son utilité par rapport à un bien commun. C’est du révolutionnaire et du cousu solide, assez proche de l’utilitarisme libéral de Bentham, avec deux variantes.

Première variante : produire et être utile en Utopie c’est ne pas s’engager dans la production du surplus et de l’inutile mais de ce qui est nécessaire et utile à tout le monde tout en incorporant de nouvelles technologies si jugées utiles. On n’est pas dans un modèle de croissance tout en n’étant pas dans un modèle de stagnation. On accepte les nouvelles idées et technologies. Une sorte de modèle de développement durable.

Deuxième variante et de taille: dans la logique de l’utilitarisme, l’Utopien est certes défini comme un être égoïste et cherchant toujours l’optimisation de son plaisir (premier postulat) mais, et c’est le bémol qui change tout, son plus grand plaisir est de faire plaisir. L’égoïste devient altruiste par égoïsme (deuxième postulat).

Et c’est ainsi que fut réglée dès sa naissance l’origine d’un bien commun compatible avec les pulsions égoïstes de l’animal humain et le tout sans faire intervenir la religion.

Ce ne fut que le coup d’envoi. Pendant les cinq siècles qui suivirent les philosophes politiques ont échafaudé leurs théories sur l’État moderne en essayant d’emboiter de leur mieux ces deux poutres maitresses : individu ayant droit à l’individualité et bien commun librement accepté et subsumant les intérêts particuliers. S’ils se sont tous (relativement) accordés sur l’individu défini par ses intérêts particuliers, ils ont divergé sur la manière avec laquelle l’individu appréhendait le bien commun. Raison transcendantale? Instrumentale? Dissuasion ? Sorte d’instinct humain universel?

Ils se sont tous persuadés avoir trouvé les certitudes sur lesquelles on allait pouvoir pour l’éternité structurer un droit universel qui éloignerait à jamais le pouvoir arbitraire. Quelques soient les formules aucun d’eux n’a pensé un seul instant qu’un gouvernement et ses institutions, au sein d’un État, n’étaient pas nécessaires pour gérer le bien commun, l’antidote d’un arbitraire qu’ils abhorrent tous.

La méfiance profonde d’Hobbes envers l’arbitraire souffle sur le deuxième amendement de la Constitution américaine. La séparation des pouvoirs de la plupart des parlements suit le modèle de Montesquieu. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 s’inspire de La critique de la raison pratique de Kant. Derrière les chartes des droits et libertés de L’ONU se lit en décalque son Projet de paix perpétuelle.

Arrive le XXème siècle. L’obsession n’est plus celle du bien commun et les certitudes sont mises à mal par l’ère du soupçon. Du coup l’individu prend toute la place. Sartre le déclare absolument libre et sans autre obligation qu’envers lui même s’il fait une pauvre tentative de relier existentialisme et humanisme. L’échafaudage vacille d’autant que les repères et frontières politiques des États avaient commencé à se désintégrer rapidement à la même époque. Le bien commun créé en Occident devenait aussi ingérable qu’il l’était dans l’Europe occidentale au début de la Renaissance violente et secouée par des défis qui rappellent singulièrement les nôtres.

Michelet l’avait dit avec une de ses formules chocs dont il avait le secret: quand l’État est défaillant, les sorcières apparaissent. Et de fait aux États-Unis c’est une sorcière qu’on nomma la déesse du marché qui introduisit l’idée du héros entrepreneur, créateur de richesses et dont la mission était de détruire un ennemi décadent et poussif : l’État qui, devenu providence, supportait ceux qu’elle fustigeait comme parasites et ne gérait plus le bien commun c’est-à-dire sa prospérité.

Elle s’appelait Ayn Rand.2 Philosophe, dans la lignée du positivisme elle a choisi le narratif romanesque qui la rendit populaire pour présenter ses héros entrepreneurs sauveurs d’humanité. Comme Thomas More elle fut deuxième best seller après la Bible.

Elle s’appelait Ayn Rand.2 Philosophe, dans la lignée du positivisme elle a choisi le narratif romanesque qui la rendit populaire pour présenter ses héros entrepreneurs sauveurs d’humanité. Comme Thomas More elle fut deuxième best seller après la Bible.

Ce n’est pas le seul point commun qu’elle a avec Thomas More dont la personnalité était pourtant à l’exact opposé de celle d’Ayn Rand. Elle reprend en effet le postulat premier de l’Utopie : l’individu est défini comme égoïste et calculateur à la recherche du maximum de plaisir.

La comparaison s’arrête là et brutalement: non seulement elle rejette le deuxième postulat d’altruisme mais elle le jette aux ordures, littéralement. La charité, la bonté, le sacrifice, l’aide aux autres, la sociabilité sont, pour elle, autant de faiblesses abominables qui empêchent les héros entrepreneurs de créer librement, d’ancrer leurs visions dans des entreprises prospères qui éventuellement vont créer emplois et prospérité, même si ce n’était pas les buts du héros, superbement égoïstes. Ils créent pour eux mêmes parce qu’ils sont des dieux. Les grands des affaires de son temps ont beaucoup aimé, avec en tête Alan Greenspan, président influent de la Réserve fédérale des États-Unis. Il versa des larmes lorsqu’il suivit son cercueil couvert d’une immense gerbe de fleurs en forme de S barré ($)

Dans ses romans fleuves à la gloire de ces hommes-dieux, Ayn Rand couvre d’invectives tous ceux et celles qui vivent de l’État (y compris fonctionnaires, professeurs et travailleurs sociaux). Ce sont des parasites, des bons à rien, des insectes, elle n’en finit pas. On ne trouve pas dans la liste le mot losers, grand favori d’un de ses lecteurs, Donald Trump, mais elle aurait certainement approuvé.

Dans les années 80, les économistes de l’École de Chicago ont éliminé les excès de langage et les bouffées de haine de la passionaria, mais ils ont gardé le cap et reçurent plusieurs prix Nobel pour les théories du libre choix. C’est l’étape de la haine froide. Le bien commun se transforme en calcul, c’est la libre compétition économique individuelle qui finit par couronner le meilleur, et éliminer les biens et services qui menaceraient leur intérêt personnel. Le héros businessman récompensé par des millions de dollars parce qu’il le mérite, comme le bégaient les publicités, va faire la première page de tous les magazines pendant des décennies. Rien ne l’incarne mieux que Gordon Gekko, le héros du film Wall Street, interprété de manière remarquable par Michael Douglas. Il est un héros randien qui, ivre de whisky et de lui même répète le fameux leitmotiv greed is good (l’âpreté au gain est bonne) une formule qui redéfinit le bien commun pourvu qu’on le conjugue au futur. On y croit. La théorie des choix publics envahit toute la sphère politique. En 2012 The Economist met à la une Mitt Romney alors candidat à la présidence en titrant : “America’s next CEO”.

Tout est dit. Le bien commun a non pas disparu mais il a un autre nom: la croissance mesurée avec ses lois qui sont les lois du marché. C’est un postulat comme un autre mais ce n’est qu’un postulat. C’est même un acte de foi, une profonde croyance avec ses dogmes. Harvey Cox, professeur de théologie de Harvard, découvrit qu’ils suivaient la logique des summae de Thomas d’Aquin.3 Remplaçons «Dieu » par «Marché » et tout devient clair : le marché est omniprésent, omnipotent, omniscient et ses lois sont impénétrables.

Les individus laissés enfin libres de choisir doivent confronter leurs intérêts sur un libre marché. La magie du marché opèrera pour le plus grand bénéfice de chacun et de tous. La prospérité résultante, ainsi non entravée par les gouvernements et la bureaucratie pourra répandre ses bienfaits.

Le problème avec la foi lorsqu’elle devient aveugle est qu’elle refuse tout ce qui n’est pas elle-même. L’ignorance des autres points de vue devint vertu avec Ronald Regean qui demanda qu’on ne l’ennuie pas avec les faits et les statistiques. Dans d’autres pays on jeta les documents et les archives de ministères qui suggéraient que le climat changeait.

Le temps des caricatures est venu à point nommé. En ce sens, Donald Trump n’est pas un évènement fortuit : son avènement a été préparé par plus de cinquante ans d’idéologisation intense et qui n’est certes pas terminée.

Mais qu’il soit élu (probablement pas) ou non, ses excentricités ne doivent pas détourner notre attention des enjeux actuels. Tous les philosophes politiques ont donné des définitions abstraites du bien commun. Aucun n’a considéré qu’il y a un bien commun immanent qui imposait de facto des limites immanentes aux libertés individuelles : la planète. C’est un bien commun qui n’a pas de statut légal puisqu’elle parait sans limites. Et cela commence avec Thomas More. Lorsque l’ile d’utopie est surpeuplée, les Utopiens partent envahir une autre ile moins peuplée. Ils le font aussi doucement que possible en persuadant ses habitants qu’ils leur apportent une meilleure manière de gérer leurs ressources. Et cela continue : on présuppose qu’il y aura toujours une autre ile. L’idée du progrès c’est l’espoir d’une autre ile à exploiter. Il n’y a plus d’autres iles et Thomas More aurait bien des difficultés à faire face à cette limite.

Non seulement il n’y a plus d’autres iles mais sur certaines de ces iles il y a des philosophes qui ne pensent pas selon le schéma discursif occidental qui sépare et oppose les idées (individu, bien commun). Et s’ils avaient non pas raison mais offraient une mise en ordre du monde, mieux adaptée à la fluidité de la mondialisation ?

Ce sont des questions de real politik mais qui n’auraient pas touché ce philosophe qui fut l’un des rares de sa catégorie (sinon le seul) à avoir eu conscience que ses postulats n’étaient pas des certitudes. Thomas More a fini son livre avec un sourire : « je le souhaite plus que je ne l'espère»

Mais ce sont les questions qui agitent les penseurs occidentaux coincés par leurs postulats qu’ils pensent toujours en termes de certitudes. Ils essaient bien d’intégrer le droit de la nature mais en annexe, ou bien en gardant les droits individuels sans limites. Ce dont ont profité les grandes compagnies en se faisant juridiquement déclarer comme des personnes aux droits illimités. C’est cela la caricature.

Le temps est venu de repenser radicalement le couple individu bien commun et cela a commencé à se faire mais loin de la forme discursive de la pensée occidentale. Le nouveau viendra, comme il y a cinq-ans ans d’un ailleurs qui ne sera pas une U-topie (qui n’a pas de lieu) mais qui pense l’immanence.

Mais ceci est un autre sujet.

Nicole Morgan

Notes/

1-Options politiques, Montréal Juillet-Aout 1992.

2-Cette Américaine d’adoption, née en Russie au début du siècle dernier, fut la passionaria d’un capitalisme extrême, attaquant le marxisme cela va sans dire, mais surtout toutes les formes de socialismes européens, vers lesquelles inclinaient, selon elle, les États-Unis. Elle le fit à travers un discours philosophique aride, mais surtout et cela explique en partie son succès, en mettant en scène dans ses romans fleuves des héros beaux et solitaires. \

3-The Market as God: Living the New Dispensation”, The Atlantic Monthly, mars 1999