La force, son vrai visage

Il faut souvent regarder les choses présentes de très haut pour faire la lumière sur elles. Il faudra de la force dans l’humanité pour éviter les impasses qui se précisent à l’horizon. La force est vigueur et âme. On la réduit hélas! à la violence et au corps. « Alors que la violence tue, la force tient. Notre temps n'aime ni la force, ni l'ordre, quitte à faire appel, de façon pressante, aux forces de l'ordre quand le besoin s'en fait sentir. Si les mots lui font peur, la réalité qu'ils désignent le rassure. A confondre force et violence, la faiblesse devient une vertu, et la force n'ose même plus dire son nom. »

Cet article a d'abord paru en janvier 2017 dans Travaux de Littérature. Vol. XXIX. La Force, Éditeurs du volume Sophie LEFAY, François ROUDAUT, diffusé par la maison Droz de Genève.

«J'aime la force; et la force que j'aime, une fourmi peut en montrer autant qu'un éléphant». Stendhal, Rome, Naples et Florence, 19 novembre 1816

Le poète anglais Swinburne évoquait, dans un vers d'une grande profondeur, «la force dépourvue de mains pour frapper1 ». Cette étrange force sans coup férir évoque, par contraste, la formule-choc de Charles Péguy déclarant, dans Victor Marie, comte Hugo : « Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». Dans l'esprit de Péguy, cette phrase déboutait les prétentions de la morale kantienne à régenter la conduite des hommes. Cette morale en effet, pensait-il, ne peut que les laisser désarmés, inaptes à entreprendre la moindre action concrète, incapables de prétendre à la moindre efficacité. Pour Swinburne au contraire, le fait d'être, pour une force, « without hands », ne lui enlève pas sa vigueur, mais seulement sa violence : elle n'agit pas en frappant. Dans la vision utilitariste de Péguy, si le kantisme n'a pas de mains, c'est parce qu'il a les mains pures. Nous pensons, quant à nous, que si le kantisme veut avoir les mains pures, c'est parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas faire. On peut ne pas partager la théorie de la connaissance de Kant, mais il faut bien avouer que sa morale est-grandiose. L'opposition, un peu simplette, entre une pratique nécessairement immorale si elle vise à l'efficacité et nécessairement inefficace si elle est irréprochable conduira droit à la problématique développée par J.-P. Sartre dans sa pièce intitulée précisément Les Mains sales. Le XXe siècle sera ce que Rimbaud reprochait au XIXe d'avoir été, à savoir « un siècle à mains ». L'enjeu est donc important de savoir s'il existe une force qui, tout en gardant son efficace, ne soit pas une violence faite à l'être sur lequel elle s'exerce ; bref, une force innocente. Clarifier ce point est d'autant plus urgent que la force a mauvaise presse.

De même que la volonté de puissance a été comprise comme volonté de-domination, la force est interprétée de nos jours comme contrainte et violence. On la comprend comme transgression et on l'oppose au droit, oubliant l'adage des Romains qui s'y connaissaient pourtant, en force comme en droit: cedant arma togae : que les armes le cèdent à la toge. On oublie aussi que, si la violence exerce bien une force, la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que la force n'emploie pas toujours la violence. Alors que la violence tue, la force tient. Notre temps n'aime ni la force, ni l'ordre, quitte à faire appel, de façon pressante, aux forces de l'ordre quand le besoin s'en fait sentir. Si les mots lui font peur, la réalité qu'ils désignent le rassure. A confondre force et violence, la faiblesse devient une vertu, et la force n'ose même plus dire son nom. Et ceci non seulement dans l'opinion diffuse, mais jusque dans le vénérable Dictionnaire de la Philosophie de Lalande, qui tient que le terme de force est « un des termes les plus vagues et les plus obscurs de la philosophie ». Il est surprenant qu'un épistémologue aussi averti qu'André Lalande n'ait pas songé à l'importance de la notion de force dans la pensée de Leibniz par exemple2. La notion de force n'est pas plus vague que celle de liberté, où Valéry voyait un mot qui chante plutôt qu'il ne signifie, ou encore plus vague que celui de vie. La force est pour Maine de Biran, héritier de la philosophie leibnizienne, une pensée claire et distincte dans la mesure où elle tire son origine d'une expérience qui est celle-là même que l’ego a de soi. On sait que le moi biranien est une force qui s'applique à une résistance et qui se révèle dans l'expérience du mouvement. Ou plus exactement encore d'une force hyper-organique qui s'applique à la résistance de la masse du corps propre dans le vécu de l'effort, constituant ainsi ce que Biran nomme « la vie de relation », qui est la vie même de l’ego. Le volo biranien a donc la clarté du cogito cartésien dans la mesure où, comme le notait Michel Henry, l'originalité de Biran n'est pas d'avoir substitué un volo au cogito, mais d'avoir fait du volo un cogito. La force est donc une notion on ne peut plus claire, et qu'elle ne passe pas pour telle ne rend que plus urgente la tâche de penser la force.

Lorsque l'on prononce son nom, on pense tout d'abord à la force armée, dont Toynbee a analysé quelques-unes des formes historiques sous le nom de « militarisme ». La première de ces formes à venir à notre esprit est bien évidemment Sparte, l'État militaire par excellence. Les guerres de Sparte contre la Messénie, leur dureté, firent de Sparte une cité déséquilibrée où absolument tout fut organisé en vue de la guerre. On nomma cette organisation « système de Lycurgue », qui s'emparait du jeune enfant dès l'âge de sept ans pour lui faire subir une éducation dont il est inutile de rappeler les excès de sévérité, tant ils sont célèbres. Devenu homme fait, le Spartiate passera son existence comme guerrier au service de la cité, à laquelle il consacrera toute son énergie, et souvent même sa vie.

Toynbee souligne une première faille dans ce système militariste : la spécialisation trop exclusive du guerrier le rend peu apte aux tâches administratives qu'il doit assumer dans les pays conquis, puis occupés, en-dehors des frontières de la Laconie. D'autre part, la victoire Spartiate de 404 sur Athènes, comme le note Plutarque, donne aux « Égaux » Spartiates la fièvre de l'or et propage pour longtemps la maladie de la corruption dans la vertueuse Lacédémone. On peut continuer d'énumérer tous les facteurs qui finirent par abattre la cité qui avait si longtemps terrifié le monde grec. Aristote les résumera en notant, dans l’Éthique à Nicomaque (X, 7,1177 b 6), que l'on ne doit faire la guerre que pour avoir la paix, et que par suite la guerre n'est pas un but en soi. L'institution militaire ne doit pas éclipser les autres institutions dans la cité, mais leur laisser la place que leur assigne la constitution la meilleure. Le militarisme, qui devait sauver Sparte, l'a en fait perdue. Cette cité s'étiolera par la robotisation du citoyen écrasé par une discipline excessive et constante. Sparte, machine à tuer, perdit ainsi le goût de la vie3.

Ce schéma militariste se répète tout au long de l'Histoire, des Assyriens à Tamerlan, puis à Charlemagne, etc... La conclusion du survol effectué par Toynbee des régimes militaristes est claire : la force comprise comme violence est autodestructrice, telle est la leçon de l'Histoire. Cette conclusion pourrait sembler consolante, si l'Histoire ne nous donnait pas aussi une autre leçon, à savoir la résurgence de ces régimes militaristes répétés de manière aussi têtue que catastrophique. Le militarisme n'est donc pas complètement autodestructeur, puisqu'il renaît de ses cendres. Faut-il alors perdre tout espoir de penser une force qui ne soit pas une violence, et ne s'achève pas en nihilisme? Sera-t-on nécessairement conduit à diaboliser toute force, et à glorifier finalement le Bien d'être faible ?

Eh bien non, dans la mesure où la guerre elle-même fait appel à un élément qui semble d'une autre nature que celle de la destruction et des moyens matériels qu'elle met en œuvre. Cet élément, c'est un penseur athénien, lui-même admirateur de Sparte, qui en évoque l'existence, à savoir Xénophon. Il écrit dans l’Anabase (III, 1), à propos de la retraite des Dix-mille mercenaires grecs poursuivis par l'immense armée perse » ces lignes qui ouvrent la voie à une perspective toute autre que celle de la brutalité quantitative et de l'écrasement:

Vous savez en effet qu'à la guerre ce n'est ni le nombre ni la force (ischus) qui fait la victoire mais ceux qui, avec l'aide des dieux, auront affronté l'ennemi en étant plus forts par les âmes. (érhrôménestéroi taîs psuchaîs).

L'expression « par les âmes » introduit, dans la dialectique de la guerre telle que nous venons de la voir évoquée par Toynbee, un facteur étranger à sa mécanique implacable, un élément d'un autre ordre parce qu'il est du ressort de l'esprit. Le guerrier est aussi, et demeure malgré tout, un homme et, étant homme, il possède un esprit et aussi une sensibilité, bien que les États se soient toujours efforcés de les neutraliser. Quand le stratège Xénophon recommande à ses soldats (« à ses hommes » dit-on en langage militaire) d'être forts « par leurs âmes » et pas seulement par leurs armes, il fait appel à quelque chose d'autre que la simple force physique, quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit - une force intérieure. Si le général perse Tissapherne avait demandé (mais il ne l'a pas fait) : « Les Grecs, combien de divisions ? », la réponse aurait bien risqué de l'égarer car elle aurait oublié, à n'en pas douter, l'essentiel. Si l'on oublie, dans l'équation des forces telles qu'un chef de guerre peut les comptabiliser, cet élément qui en fait partie sans être de même nature qu'elles, à savoir la force morale, le résultat sera faussé. Ici l'on reconnaît la thèse génialement développée par Tolstoï dans Guerre et Paix, lorsqu'il s'oppose au théoricien prussien Clausewitz et aux plans de bataille des états-majors dressés la veille d'une confrontation décisive : le sort du conflit ne se décide pas dans les manœuvres savantes des bataillons mus par les ordres des gradés parce que, dans le feu de l'action, ces ordres n'arrivent presque jamais à destination, La décision de la journée se joue dans l'âme de chaque homme de troupe, c'est-à-dire par ce que Tolstoï appelle la force morale du combattant4.

Nous voyons donc que le développement de la violence elle-même fait place à une puissance qui, étant de l’ordre de l’esprit, ne saurait être une force violente. Nous dirons que cette puissance est une force douce, et que cette force soit une force douce ne l’empêche pas, nous le verrons, d'être une force forte.: Pour tracer le visage de cette force douce, nous nous tournerons vers l'Antiquité grecque, et singulièrement vers la théologie d'Aristote, Quoi de plus fort en effet que le dieu (o théos) ? Et quoi de plus pacifique ?'

L'une des Histoires extraordinaires d'Edgar A. Poe évoque « une descente dans le Maelstrom », cheminement inexorable d'une embarcation prise dans le tournoiement qui va la conduire à l'abîme. Chez Poe la pointe du maelstrom est dirigée vers le bas, dans le gouffre de l'Océan où la barque et ses occupants doivent s'engloutir. Or, chez Aristote aussi l'on trouve un maelstrom, mais un maelstrom pour ainsi dire à l’envers, c'est-à-dire un cône dont le sommet pointe vers le ciel. Tout être pris dans son mouvement s'engage dans une spirale ascensionnelle qui le mène vers les hauteurs du monde, dans la proximité de celui qu'Aristote nomme « le dieu » (o théos)5. Le dieu d'Aristote est en effet un dieu qui met en mouvement. Il meut (kinei), c'est pourquoi la nature, qui est mouvement, en dépend. La phusis désigne étymologiquement la croissance, si bien que, dit plaisamment Aristote, la voyelle u de ce terme, qui est une brève, devrait se prononcer comme une longue !6 Or, le mouvement est le passage de la puissance à l’acte ; il est donc principe de croissance, passage d'un état de perfection moindre à un état de plus grande perfection. Être plus parfait, c'est se rapprocher de sa fin (télos), c'est-à-dire de son but, qui est l'épanouissement le plus accompli de son être. C'est atteindre ainsi la plénitude de sa forme ou de son essence, de ce que c 'était que d'être, puisque l’essence est ontologiquement antérieure à l’existence. En passant de la puissance à l'acte, le vivant singulier réalise pour son propre compte et de façon moins parfaite, ce que le dieu possède éternellement, c'est-à-dire la coïncidence avec son être en acte, son être-accompli, puisqu'il est acte pur. En tant que force attractive, à savoir en tant que cause finale, le dieu est pour Aristote le détenteur de la vie7 parce qu'il est la clé de toutes les vies qui, suspendues à lui, vont au bout d'elles-mêmes en tant qu'elles se tendent vers leur but (leur fin) qui est la pleine réalisation de soi. Tout cela esquisse la force douce en même temps qu'invincible du dieu: « Assurément il meut en tant qu'il est aimé8 », et dans la mesure où il met tout en mouvement, « à un tel principe par suite sont suspendus le ciel et là nature9 ». Ainsi le Premier Moteur attire : il meut par l'Érôs. Un Moderne certes pourra s'étonner qu'une telle puissance soit l'effet d'un sentiment qui ne régit que des relations intersubjectives, et encore pas très stables. Mais il faut se souvenir que pour les anciens Grecs Érôs est un dieu, et le domaine de son action, chez les poètes comme chez les Tragiques et les grands présocratiques est non seulement anthropologique mais aussi - et surtout peut-être -cosmologique. Que l'on pense par exemple à Hésiode qui chante, dans la Théogonie, la toute-puissance d'Érôs:

L'une des Histoires extraordinaires d'Edgar A. Poe évoque « une descente dans le Maelstrom », cheminement inexorable d'une embarcation prise dans le tournoiement qui va la conduire à l'abîme. Chez Poe la pointe du maelstrom est dirigée vers le bas, dans le gouffre de l'Océan où la barque et ses occupants doivent s'engloutir. Or, chez Aristote aussi l'on trouve un maelstrom, mais un maelstrom pour ainsi dire à l’envers, c'est-à-dire un cône dont le sommet pointe vers le ciel. Tout être pris dans son mouvement s'engage dans une spirale ascensionnelle qui le mène vers les hauteurs du monde, dans la proximité de celui qu'Aristote nomme « le dieu » (o théos)5. Le dieu d'Aristote est en effet un dieu qui met en mouvement. Il meut (kinei), c'est pourquoi la nature, qui est mouvement, en dépend. La phusis désigne étymologiquement la croissance, si bien que, dit plaisamment Aristote, la voyelle u de ce terme, qui est une brève, devrait se prononcer comme une longue !6 Or, le mouvement est le passage de la puissance à l’acte ; il est donc principe de croissance, passage d'un état de perfection moindre à un état de plus grande perfection. Être plus parfait, c'est se rapprocher de sa fin (télos), c'est-à-dire de son but, qui est l'épanouissement le plus accompli de son être. C'est atteindre ainsi la plénitude de sa forme ou de son essence, de ce que c 'était que d'être, puisque l’essence est ontologiquement antérieure à l’existence. En passant de la puissance à l'acte, le vivant singulier réalise pour son propre compte et de façon moins parfaite, ce que le dieu possède éternellement, c'est-à-dire la coïncidence avec son être en acte, son être-accompli, puisqu'il est acte pur. En tant que force attractive, à savoir en tant que cause finale, le dieu est pour Aristote le détenteur de la vie7 parce qu'il est la clé de toutes les vies qui, suspendues à lui, vont au bout d'elles-mêmes en tant qu'elles se tendent vers leur but (leur fin) qui est la pleine réalisation de soi. Tout cela esquisse la force douce en même temps qu'invincible du dieu: « Assurément il meut en tant qu'il est aimé8 », et dans la mesure où il met tout en mouvement, « à un tel principe par suite sont suspendus le ciel et là nature9 ». Ainsi le Premier Moteur attire : il meut par l'Érôs. Un Moderne certes pourra s'étonner qu'une telle puissance soit l'effet d'un sentiment qui ne régit que des relations intersubjectives, et encore pas très stables. Mais il faut se souvenir que pour les anciens Grecs Érôs est un dieu, et le domaine de son action, chez les poètes comme chez les Tragiques et les grands présocratiques est non seulement anthropologique mais aussi - et surtout peut-être -cosmologique. Que l'on pense par exemple à Hésiode qui chante, dans la Théogonie, la toute-puissance d'Érôs:

Amour, le plus beau parmi les dieux immortels, [...], dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir.10

Et Parménide appelle lui aussi Érôs « le tout premier de tous les dieux11 », tandis qu'Empédocle insiste sur son rôle dans le processus d'unification des éléments dans le monde. Chez Euripide, sa puissance est telle qu'elle vient semer la mort chez ceux qui s'y opposent, comme le malheureux Hippolyte dans la pièce qui porte son nom. Ce fils de Thésée, amoureux de la déesse Artémis, avait eu l'imprudence de dire : « Je n'aime pas les dieux qu'on adore la nuit12 ». Aussitôt Kupris (qui est l'autre nom d'Aphrodite) décide de se venger et machine la perte d'Hippolyte. Euripide alors dénonce en ces termes le terrible pouvoir de la déesse de l'amour : « Kupris en effet, on ne peut lui résister quand elle s'élance à toute force13 ». Et il montre que son pouvoir ne règne pas seulement sur le coeur des mortels mais qu'il s'étend à l'univers entier : « Kupris sillonne les airs, elle va dans les flots de la mer14 »: L'amour échappe donc aux étroitesses de la conscience humaine, et l'amour qui relie au dieu toute la nature peut être comparé au mouvement du vieil Océan quand il se soulève tout entier à l'approche de la lune. Si Aristote, en déclarant que le dieu meut en tant qu'il est aimé (érôménon), rattache son pouvoir à celui d'Érôs, c'est pour montrer sa force. Il la soulignera en termes nets dans son éthique : « On ne peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps ; en effet le fait d'aimer (érân) semble se porter aux extrêmes15 ».

Mais il y a une autre raison qui explique le recours à Érôs pour dire l'attachement des êtres au dieu dans la pensée d'Aristote, c'est le fait que l'amour n'implique pas un attachement réciproque: on peut tout à fait aimer sans être payé de retour, c'est-à-dire sans réciprocité. Or, le rapport de l'homme aux dieux non seulement n'implique pas la réciprocité, mais encore il l'exclut. Euripide exprime avec émotion la césure qui sépare irrémédiablement l'immortelle Artémis et le mortel Hippolyte dans une scène touchante de sa pièce où le héros, les membres brisés, dit à la déesse: « Tu vois, moi le malheureux, dans quel état je suis16 ». Artémis alors détourne son visage et répond : « Je vois, mais je n'ai pas le droit de répandre les larmes de mes yeux17 ».

Si Aristote avait invoqué la philia (amitié) pour dire le lien qui unit les mortels au dieu, il aurait suggéré l'existence d'une réciprocité entre ceux-ci et celui-là, ce qui est impossible. L'amitié est nécessairement réciproque, ou alors elle n'existe pas. D'autre part, elle exige entre les amis une égalité qui est impensable entre mortels et immortels.18

La force douce dont nous parlions est donc constituée par l'attirance que le dieu, point de mire de toute la nature, exerce sur les êtres qu'il meut sans qu'aucun contact soit nécessaire pour cela. La grande découverte d'Aristote, c'est qu'il existe une exception à la loi selon laquelle tout être qui en meut un autre a lui-même été mu et transmet le mouvement par contact. Il existe un Premier Moteur qui meut sans être mu lui-même ; il est à 1’origine du mouvement de tout le reste ; il ne meut pas par traction, mais par attraction, parce qu'il est le but que tous poursuivent. Un tel processus â été nommé finalité, et il est si général qu’Aristote peut affirmer qu’« en effet chaque chose est définie par ce à quoi elle tend19», c'est-à-dire par ce que l'on appelle sa cause finale. Or cette cause finale, la quatrième des quatre causes distinguées par Aristote, est identifiée au Bien : « Elle est le ce-en-vue-de-quoi, c’est à dire le Bien, et cela est en effet le but du devenir et de tout mouvement20 ».

Dans les autres causes qu'énumère Aristote, on peut distinguer deux couples : celui des causes matérielle et formelle et celui des causes efficiente et finale. À la cause finale s'oppose donc la cause efficiente. L'artiste qui se propose de faire une statue la sculpte en vue d'orner le temple, disons en vue du Beau (cause finale), mais pour cela il utilise marteau et ciseau pour attaquer le marbre, qu'il met en mouvement par la force de ses mains et de ses bras (cause efficiente). On voit que la cause efficiente reste donc derrière l'œuvre et la façonne du dehors. On voit tout de suite aussi que le dieu aristotélicien n'agit pas sur la nature en tant que cause efficiente mais, nous l'avons vu, en tant que cause finale, laquelle procède par attirance et sans contrainte extérieure. Bien que la cause efficiente soit, elle aussi, « un principe d'où part le mouvement21 », elle n'est pas produite par une force attractive, mais elle est produite « par la nécessité22 » ; elle est coercitive, c'est le type de cause que font intervenir les physiciens mécanistes. On appellera plus tard « déterminisme » l'ensemble de ces forces contraignantes. Lorsque l'importance de la cause efficiente l'emportera sur celle de la cause finale dans la conception de Dieu, un grand basculement se produira : Dieu sera conçu comme un Dieu qui fait le monde, à la manière d'un artisan qui fait son œuvre. Le sculpteur fait la statue grâce à la poussée qu'exerce le ciseau sous le choc du marteau ; de même, grâce à la puissance d'un Dieu qui met la main à la pâte, le monde prend forme. Le Symbole de Nicée le dira très clairement : « Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae... » Le Dieu démiurge prouve son omnipotence en façonnant du dehors le monde, comme le pouce du potier effectue une poussée sur la glaise dont il veut faire une amphore. Jean Beaufret aimait à citer Descartes invoquant « le poussement en ligne droite » qui constitue l'action de la lumière23. Ce « poussement » autoritaire de la cause efficiente qui actionne par derrière, comme une épée dans les reins, s'oppose à l'attrait de la cause finale qui se place toujours devant l'être qu'elle attire à elle. La première s'oppose à la secondé comme l'offensive à la séduction. La conception d'un Dieu cause efficiente, dont la nature est de faire, dominera la théologie chrétienne malgré les difficultés qu'elle présente, et qu'évoquait naïvement dans ses poèmes l'abbé Estève, collègue du jeune Taine à Poitiers, en s'interrogeant sur l'activité de Dieu avant la Création:

Seigneur, que faisais-tu dans ces espaces vides [...] Que faisais-tu, Seigneur, seul dans ta Majesté ?24

C'est donc dans la droite ligne du Dieu chrétien conçu comme cause efficiente que l'homme moderne, même s'il est athée, se définira lui-même comme homo faber, et par essence homme de la praxis, qui transforme le monde au lieu de le contempler. Le dieu aristotélicien, lui, ne fait rien, puisque pour Aristote le monde est éternel ; s'il meut c'est en attirant à lui parce qu'il est le Bien et le Beau. Et même s'il ne s'occupe pas du monde (il n'est ni Créateur, ni Providence), on peut néanmoins dire qu'il l'occupe, en tant qu'il est « le désirable et l'intelligible25 », Au contraire, la force déployée par la cause efficiente implique un certain « faire violence » car bien sûr ce n'est pas naturellement que le marbre est fait statue. Ce qui le montre bien, c’est que la force efficiente, est une force qui s'efforce, et par suite entraîne de la fatigue ; la force de la cause finale s'exerce sans effort, et donc sans fatigue. Elle meut tout en étant elle-même immobile ; elle peut alors se poursuivre indéfiniment sans déperdition de force.

Cette force douce dont le dieu est le modèle, nous la trouvons aussi à l'œuvre dans le monde humain; nous en mentionnerons rapidement les domaines. –

D'abord, celui de l’art, dont les œuvres, qu'elles soient verbales, plastiques ou musicales, nous envoûtent par leur seule présence, et meuvent les âmes en les émouvant. A l’aube de la poésie lyrique, Sappho, en quelques paroles, évoque la façon dont l'impalpable exerce une force : « Ils sont de l'air les chants que je commence, mais ils charment26 ». Les frêles sonorités du poème produisent un charme, c'est-à-dire un sortilège qui ensorcelle l'auditeur-et lui fait éprouver tristesse ou joie, au gré de ses cadences.

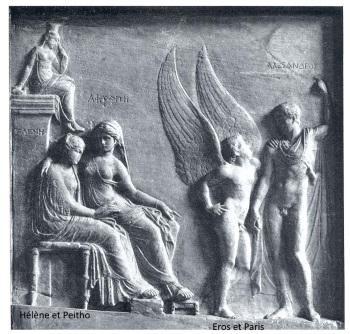

L'idéal de la force douce se trouve ensuite, au niveau du pouvoir politique, dans l'idéal athénien de la démocratie. En effet, ce qui sépare le barbare du citoyen d'Athènes, c'est que le premier subit l'arbitraire du tyran, à savoir la volonté d'un seul, alors que le second n'est soumis qu'à la loi votée par tous les citoyens. Or, ce vote est obtenu par la persuasion, que les Grecs vénéraient sous les traits de la déesse Peithô, servante, notons-le, d'Aphrodite. Cette persuasion est l'œuvre des discours prononcés à l'Assemblée du peuple par les citoyens qui se sont inscrits pour y prendre la parole. Or, la force du langage est une force argumentative, et donc rationnelle. Elle requiert l'adhésion, elle n'a rien d'un diktat. La guerre elle-même n'échappe pas à l'exigence, chez l'hoplite, d'une volonté libre. Xénophon notait en effet avec surprise que le combattant perse n'allait au combat que sous les coups de fouet des officiers postés derrière lui. Alors que, du côté grec, le guerrier citoyen se porte de lui-même en avant, là où il pourra faire la « belle mort27 » à laquelle l'incite le courage, et la lecture de l'Iliade.

L'idéal de la force douce se trouve ensuite, au niveau du pouvoir politique, dans l'idéal athénien de la démocratie. En effet, ce qui sépare le barbare du citoyen d'Athènes, c'est que le premier subit l'arbitraire du tyran, à savoir la volonté d'un seul, alors que le second n'est soumis qu'à la loi votée par tous les citoyens. Or, ce vote est obtenu par la persuasion, que les Grecs vénéraient sous les traits de la déesse Peithô, servante, notons-le, d'Aphrodite. Cette persuasion est l'œuvre des discours prononcés à l'Assemblée du peuple par les citoyens qui se sont inscrits pour y prendre la parole. Or, la force du langage est une force argumentative, et donc rationnelle. Elle requiert l'adhésion, elle n'a rien d'un diktat. La guerre elle-même n'échappe pas à l'exigence, chez l'hoplite, d'une volonté libre. Xénophon notait en effet avec surprise que le combattant perse n'allait au combat que sous les coups de fouet des officiers postés derrière lui. Alors que, du côté grec, le guerrier citoyen se porte de lui-même en avant, là où il pourra faire la « belle mort27 » à laquelle l'incite le courage, et la lecture de l'Iliade.

Enfin, l'éthique grecque invente le concept de ce que Gorgias nommait déjà «la douce équité28 ». C'est la loi, en effet, qui trace la frontière entre le juste et l'injuste, et cette loi est générale ; or, le champ où elle s'applique est celui du cas particulier. D'où le délicat problème de l'application de la loi générale à la singularité des situations humaines. Notons en passant combien notre problématique de la force est fondamentale puisque nous la retrouvons au sein même de l'instance morale qui est censée juguler la violence, à savoir la justice. Aristote (encore lui !) a montré, dans l'Éthique à Nicomaque 29, la nécessité de poser, à l'intérieur même du juste, et à côté du juste entendu comme application automatique de la loi, l'existence d'une instance qu'il nomme équité. L'équité s'oppose à la raideur brutale de la loi (dura lex, sed lex, diront les Romains) parce qu'elle prend en considération tous les cas particuliers où il est légitime de suspendre, ou de moduler, l'application stricte de la loi pure et dure. En un mot, l'application policière du règlement (qui, comme chacun sait, est le règlement), application bornée qui ne souffre pas qu'on discute et que l'on examine les attendus de la cause. Aristote utilise, pour exprimer la souplesse de l'équité (souplesse qui n'ôte rien à la rigueur de l'application de la loi, qui la renforce au contraire) la merveilleuse image de la règle de plomb utilisée par les architectes de Lesbos pour mesurer avec plus de précision encore toutes les sinuosités de la pierre que ne le fait la règle de fer employée ordinairement. Tel est le vrai visage de la justice, la douce équité face à la violence de ceux qui veulent donner « force de loi » à leurs décrets arbitraires.

C'est à l'éthique encore qu'il appartient de rendre compte de l'énigme de l'attirance de l'homme envers le dieu. Pour la comprendre, il faut partir du fait que « tous les hommes par nature ont le désir de savoir30 ». Or, le dieu d'Aristote est non seulement aimé, il est aussi un modèle d'intelligibilité, puisqu'il se pense lui-même en étant « pensée de sa pensée ». En effet, toute pensée a un objet, et plus l'objet est noble, plus la pensée est, digne. L'objet de la pensée du dieu ne peut donc être que l'objet le plus digne de sa pensée, c'est-à-dire lui-même. Chez l'homme, la faculté de connaître, à son niveau le plus élevé, s'appelle l'intellect (noûs), c'est pourquoi Aristote le qualifie de « divin » (théion), ce qui ne signifie pas qu'il est une partie du dieu en l'homme, mais qu'il est ce qui, en l'homme, ressemble le plus à la pensée divine. L'activité de l'intellect est en effet la pensée spéculative (théôria)31, activité philosophique par excellence. L'attrait exercé sur l'homme par le dieu est donc double, nous l'avons vu : le dieu meut « en tant qu’ 'il est le désirable et l'intelligible », désirable et intelligible étant un seul et même objet. C'est parce qu'il possède un intellect, et parce qu'il l'exerce, que l'homme éprouve de l'attirance pour le dieu. Il lui faut pour cela développer la vie de son propre intellect, c'est-à-dire vivre pour ainsi dire dans les hauteurs de soi. Ce qui n'est pas facile, bien sûr, parce qu'il faut aussi pour cela pratiquer les vertus dont l'éthique nous offre le tableau. Par-là, l'homme vit d'une vie qui est proprement humaine, c'est à dire développe son essence qui est celle d'un être habité par le logos, à la fois langage et raison. C'est ainsi qu'obstinément, bravant l'obstacle, il se hausse vers le mieux-être, vers l'être-au-sommet-de-soi, « levant les yeux vers la lumière » comme l'écrivait Antiphon32.

Ici nous rencontrons le passage célèbre où Aristote a exalté ce mouvement ascensionnel de l'homme vers le dieu, en déclarant qu'il lui faut « dans la mesure du possible, s’immortaliser », traduit Jules Tricot33. Cette traduction littérale d'athanizein est ici irrecevable car elle créditerait Aristote d'une assertion contradictoire : on est en effet immortel ou on ne l'est pas ; il n'y a pas possibilité d'être l'un et l'autre à la fois. On doit donc ici traduire, comme le font R. A. Gauthier et J.-Y, Joli, « se conduire en Immortel 34 » ou, dirons-nous : « il faut, dans la mesure du possible, vivre comme les immortels ». Ce qui signifie vivre en faisant prédominer en nous la partie divine qui nous habite : l'intellect. Nous vivons passagèrement, par l'exercice de la pensée spéculative, comme le dieu vit toujours, en jouissant de la pensée pure sans fatigue. Pour ce faire, il n'est pas besoin de pratiquer l'extase, c'est à dire la fusion avec le dieu, impossible dans l'aristotélisme. Vivre selon l'intellect est pour l'homme s'accomplir pleinement lui-même ; en effet, l'homme aspire à réaliser tous ses possibles, c'est-à-dire à atteindre son être en acte, qui est « plus fort35 » que son être non développé. La piété aristotélicienne constitue en même temps un accomplissement de soi-même ; elle est un amour de soi bien compris. Or, ce libre exercice de l'intellect au sein de la pensée spéculative, qu’est-ce d'autre que la philosophie ? À la brutalité de la force brute, ainsi nommée parce qu'elle est la force des abrutis, s'oppose trait pour trait la philosophie, cet appel puissant et paisible qu'a toujours exercé sur l’âme des penseurs la vérité.

Les analyses qui précèdent nous conduisent à conclure qu'il est des domaines où les armées ne servent à rien, et où les mieux armés se retrouvent faibles. Ne faut-il pas alors déposer les armes de la violence pour retrouver la force de ceux qui sont désarmés, la force d'Antigone disant : « Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer », la force de persuasion de tout ce qui est bel et bon, en un mot de tout ce qui touche à l'esprit ? C ' est pourquoi nous nous sommes tournés pour le montrer, vers Aristote, « le maître de ceux qui savent ». Et c'est bien à tort que l'on nous taxerait d'élitisme, puisque tous un jour ou l’autre nous sommes faibles, aristotéliciens ou non, philosophes professionnels ou pas, devant les grands mystères ultimes. Alors nous pensons à la parole de Dostoïevski, celle qui disait : « Je suis faible en philosophie, mais pas dans l'amour que je lui porte ; je suis fort dans l'amour que je lui porte ».

Gilbert ROMEYER DHERBEY

Professeur émérite à la Sorbonne (Paris-lV)

1. Atalahta in Calydon, 1865, vers 9 : « Strength without hands to smite ».

2. Cf. sur ce point l'ouvrage de Martial Guéroult, Leibniz. Dynamique et Métaphysique, Paris, Aubier, 1977.

3.Cf. Arnold J.Toynbee, -Guerre et Civilisation,-traduction française, Paris, Gallimard, coll.«Idées», chap. 3, dont nous avons résumé les thèses.

4.La théorie de Tolstoï a été exposée, de façon parfois critique, par Michel Dragomiroff, Guerre et Paix de Tolstoï au point de vue militaire, Paris, Ed. Astrée, 2015.

5. Métaphysique, XII, 7,1072 b 26, b 29, b 31.

6. Ibid., V. 4, 1014 b 17.

7. Ibid., XII, 1072 b 26.

8. Ibid., 1072 b 3. Je suis le texte de l'édition procurée par G. Reale, Milano, Vita e Pensiero, II, ad loc.

9.Ibid., 1072 b 13-14.

10.Vers 120-122, traduction de Paul Mazon, Paris,,Les Belles-Lettres, 1928, p..36.

11.Fragment 13, D-K.

12. Hippolyte, vers 106.

13. Ibid., vers 443. Voir aussi Sophocle, Antigone, vers 781-800.

14. Vers 447.

15. Éthique à Nicomaque, VIII, 7, 1158 a 12.

16. Vers 1395.

17. Vers 1396. On pense irrésistiblement ici au passage de Métaphysique XII où Aristote, pour disculper le dieu de se penser lui-même plutôt que de penser tous les événements du monde, déclare: «Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir» (9,1074 b 33).

18. Cf. Éthique à Nicomaque, VIII, 9, 1158 b 35 ; 1159 a 15.

19. Ibid., III, 10, 1115 b 23.

20. Métaphysique, I, 3, 983 a 31 sq.

21. Ibid., I ,3 ,983, a 31

22. Physique. III, 8, 19Sb 15.

23. Leçons de Philosophie, éd. Philippe Fouillaron, Paris, Éditions du Seuil, 1998, t.1, p. 145.

24. Cité par François Léger, La Jeunesse d'Hippolyte Taine, Paris, Éd. Albatros, 1980, p. 162, Nous soulignons.

25. Métaphysique, XII, 7, 1072 a 26.

26. On trouvera le texte grec du fragment que nous traduisons dans le Sappho d'Edith Nora, Paris, Flammarion, 1966, p. 432 (poème 127).

27. Aristote, Éthique à Nicomaque, III, 9, 1115 b 5.

28.Fragment B 6, ligne 354, dans Sofisti, ed. Mario Untersteiner, Nuova Italia, Firenze, 1967, t. II, p.80

29. V, 14, 1137 a 31 sq.

31. Que l'on traduit en général par le terme, ambigu à nos yeux, de « contemplation ».

32. Fragment B 50 D-K.

33. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 35, Paris, Vrin, 1967, 2e édition, p. 513.

34. Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, B. Nauwelaerts, 1958, t.I, p. 308.

35.Métaphysique, 1177 a 20: kratistè...è énergéia.

GILBERT ROMEYER DHERBEY

Professeur émérite à la Sorbonne (Paris IV)