Le Québec et les Québécois sous le regard de voyageurs de tous horizons

Le passé que fait revivre le géographe Luc Bureau, de l’Université Laval, dans un livre exceptionnel au titre ambigu: Pays et Mensonges1, est d’autant plus réel qu’il nous renvoie à notre identité de peuple telle que perçue par des écrivains, journalistes ou penseurs de tous horizons, qui ont parcouru le Québec au milieu du XIXe siècle – à l’époque où il s’appelait encore le Bas-Canada –, jusqu’au début de ce siècle, où on le désignait sous le nom de Canada français. Ces voyageurs s’appelaient Charles Dickens, Pierre de Coubertin, Franc-Nohain, Conan Doyle, Maurice Sand, Henry David Thoreau, Jules Huret, et j’en passe.

Ce livre nous offre «le plaisir, enfin, de l’évasion, de l’exotisme même, puisque nous nous refusons la plupart du temps à reconnaître l’authenticité de l’image de nous-mêmes, que les miroirs nous renvoient»…Car, quelque que soit le titre du livre, les impressions de voyage, pour être spontanées, ne sont pas forcément mensongères; elles courent moins le risque de la subjectivité que les représentations littéraires. Quel portrait de la société actuelle auraient nos descendants si, dans quelques décennies, ils n’avaient pour la juger que les œuvres de Michel Tremblay?

Dans le récit de voyage, l’impression se fait sans intermédiaire autre que le regard, ou l’ouïe, aiguisés par la curiosité. «Méfiez-vous du premier mouvement, disait Talleyrand, c’est le bon!»

De la convergence des témoignages naît un portrait, dont la divergence des points de vue, comme les couleurs sombres dans un tableau, sert à mettre en relief les lignes du visage. Un peuple a une identité, une frappe, faite d’une combinaison de traits marqués et de nuances subtiles, perceptibles par les autres peuples, qui les expriment avec des raccourcis parfois abusifs : qui peut nier que les Latins aient le sang chaud, que les Saxons soient flegmatiques, etc.? Nonobstant le discours d’un Albert Jaccard qui la balaie d’un revers de sa main scientifique, cette identité a pris au fil des siècles sa forme dans un lieu, dans une culture, qui à force de se répandre, a fini par devenir une civilisation. D’où l’émerveillement des voyageurs français devant la permanence de cette culture chez un peuple laissé à lui-même pendant deux siècles par son pays fondateur.

Nous nous arrêterons en premier lieu au témoignage de Louis Arnould, professeur de littérature, et auteur de Nos amis les Canadiens : psychologie-colonisation (publié en 1913) qui avait traversé l’Atlantique en 1905. Après avoir noté les ressemblances entre les Français et les Canadiens, « leur esprit porte la même empreinte», et avoir remarqué «un puissant instinct de sociabilité qui rappelle de façon frappante notre XVIIe siècle», il commente ainsi ce qu’il appelle un manque de subtilité de nos aïeux. Les Canadiens «se contentent d’idées générales, à peu près comme on le faisait en France vers 1830 : ils seraient gens à demander à leurs professeurs de leur traiter en dix leçons l’histoire de la civilisation en France ou même en Europe. […] Leur jugement, qui manque d’extension, pèche aussi du côté de la force parce qu’ils n’ont pas encore assez d’esprit critique. Très impressionnables, et artistes par là, ils se laissent séduire aux apparences, […] Aussi a-t-on pu les tromper souvent sur la valeur des hommes, et on les trompera sûrement encore, mais moins fréquemment, car l’expérience commence à leur apprendre à se défier.»

«Le dogmatisme de leur formation religieuse les a un peu habitués, comme il arrive, à juger également des choses humaines d’après la méthode d’autorité, et ils ne réaliseront de sérieux progrès intellectuels que le jour où, sans rien abandonner de leur foi (ces choses étant parfaitement conciliables), l’éducation de leur esprit se fera plus personnelle.» […] C’est au Nouveau Monde que l’on se rend compte de toute l’utilité des examens en France, quel qu’en soit l’abus, pour maintenir la valeur des diplômes, l’émulation et l’esprit de labeur. Au Canada, le baccalauréat, passé en grande partie dans l’intérieur des collèges, n’est pas difficile : les jeunes gens entrent ensuite à l’Université où, préoccupés de sport, de flirt et de politique, ils viennent à bout, assez péniblement pour la plupart, de leurs faciles examens de carrière.

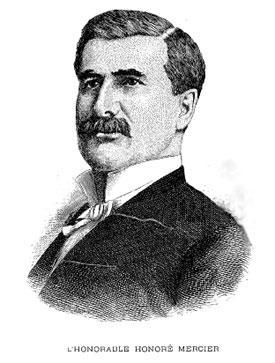

En 1889, Pierre de Coubertin (celui-là même des Jeux olympiques), à l’âge de 26 ans, fut chargé par son pays d’étudier sur place le fonctionnement des universités américaines. Il s’ensuivit un petit détour par Montréal et Québec. Il fut reçu dans cette ville chez le secrétaire de l’instruction publique en compagnie: «Il n’a rien du chef d’État froid et compassé, accablé de soucis et suivant toujours au travers des conversations une pensée dominante. Il est bon enfant, rieur, avec des histoires drôles plein la tête; il vous les conte pittoresquement avec son accent traînard et un peu paysan, et il en rit tout le premier. Au fond, c’est un homme extrêmement fin, qui joue aux échecs avec ses adversaires et combine extrêmement bien ses coups 2» Voilà un constat qui infirme, plusieurs années avant, l’accusation d’Arnould sur le manque de subtilité des Canadiens! Généralisation, ton nom est abus!

Mais Coubertin déplore l’absence du ministre de l’agriculture à cette rencontre: «Je le vis plus tard à Paris, commente-t-il. C’est le fameux curé Labelle, créé monsignor par le Saint-Siège, ce qui ne l’a nullement métamorphosé. Son zèle dévorant ne s’est pas ralenti, son solide bon sens n’a pas été entamé, sa pipe ne s’est pas refroidie et il a gardé sa cravate rouge et sa redingote noire. Quant à son langage, il participe du corps de garde plus que de la sacristie. Mais qui oserait dire que la pipe, la cravate rouge et les grosses plaisanteries du curé Labelle diminuent le respect qu’on lui porte et l’affection dont on l’honore 3 ?»

Au début du XIXe siècle, Philippe Aubert de Gaspé, dans ses passionnants Mémoires de même que dans

Les anciens Canadiens, qui devraient être les premiers livres d’histoire des élèves du secondaire, souligne constamment le caractère courtois, la politesse exquise des propriétaires terriens. Un siècle plus tard, René Bazin, en 1912, sera lui aussi extrêmement sensible à ces traits de caractère: il faudrait citer en entier le récit de ses observations rédigées dans un style romantique certes, mais qui n’exclut pas la lucidité. Il déplorera, par exemple, l’acquisition par des compagnies américaines de domaines considérables autour de Montréal qui privent des centaines de familles de leur maison et de leur terre, tout en les couvrant d’or. Il décrira en détails ses visites chez divers fermiers dont il tirera la conclusion suivante: «Si on me demandait, maintenant, quelle est mon opinion sur les Canadiens-Français en général, je me récuserais, n’ayant pas eu le temps d’étudier chacun des groupes humains dont le peuple est composé. Mais si on limitait la question à la population rurale, d’origine française, de la province de Québec, je n’hésiterais plus. D’autres ont célébré et préféré l’audace du colon américain, ou la méthode de l’Écossais, ou la patience de l’Allemand. Mais, si l’on juge à la fois les trois éléments qui font l’homme de labour, la famille, l’âme, le goût du métier, le Canadien-Français n’a pas de rival. On pourrait lui en trouver pour le métier: il n’en a pas pour l’âme. On la sent enveloppée, menacée, attaquée déjà par plusieurs ennemis, la richesse, l’alcool, la politique, la mortelle Révolution. Mais, si elle résiste, quelle grande nation, bientôt, elle animera 4.»

Dans la description que Dickens avait faite plusieurs décennies auparavant, (en 1842), de la campagne québécoise et des habitants qu’il y avait entrevus, on sent, plus contenue, la même admiration. Quittant le Saint-Laurent, qu’il descendait depuis Kingston jusqu’à Montréal, «nous dûmes, écrit-il, prendre la diligence pour faire quatre heures de route à travers une campagne agréable et bien cultivée, parfaitement française sous tous les rapports dans l’aspect des chaumières, dans l’air, la langue et la manière de se vêtir des paysans, dans les enseignes à la devanture des boutiques et des auberges, et dans les chapelles dédiées à la Vierge ainsi que dans les croix de chemin. Presque tous les paysans et les jeunes gens, même s’ils allaient pieds nus, arboraient fièrement à la taille une ceinture de couleur vive, généralement rouge, et les femmes, qui accomplissaient toutes sortes de tâches agricoles dans les champs, portaient des chapeaux de paille aux larges bords. On voyait dans les rues des villages des prêtres catholiques et des sœurs de la charité, des images du Seigneur aux carrefours et dans les lieux publics 5.»

Dix ans plus tôt, même regard: cette fois d’un Français, et non le moindre, Alexis de Tocqueville: «Les villages que nous avons vus aux environs (de Québec) ressemblent extraordinairement à nos beaux villages. On n’y parle que le français. La population y paraît heureuse et aisée. Le sang y est remarquablement plus beau qu’aux États-Unis. La race y est forte, les femmes n’ont pas cet air délicat et maladif qui caractérise la plupart des Américaines.»

«La religion catholique n’est accompagnée ici d’aucun des accessoires qu’elle a dans les pays du midi de l’Europe où elle règne avec le plus d’empire. Il n’y a pas point de couvents d’hommes et les couvents de femmes ont des butsd’utilité et donnent des exemples de charité vivement admirés par les Anglais eux-mêmes. On ne voit point de madone sur les chemins. Point d’ornements bizarres et ridicules, point d’ex-voto dans les églises. La religion est éclairée et le catholicisme ici n’excite ni la haine ni les sarcasmes des protestants. J’avoue que pour ma part, elle satisfait plus à mon esprit que le protestantisme des États-Unis. Le curé est bien véritablement ici le pasteur du troupeau; ce n’est point un entrepreneur d’industrie religieuse comme la plupart des ministres américains. Ou il faut nier l’utilité d’un clergé, ou l’avoir comme au Canada.»

De façon plus globale, Tocqueville porte le jugement suivant: «Les Français d’Amérique sont aux Français de France ce que les Américains sont aux Anglais. Ils ont conservé la plus grande partie des traits originaux du caractère national, et l’ont mêlé avec plus de moralité et de simplicité,. Ils sont débarrassés comme eux d’une foule de préjugés et de faux points de départ qui font et feront peut-être toujours la misère de l’Europe. En un mot ils ont en eux tout ce qu’il faudrait pour créer un grand souvenir de la France dans le nouveau monde. Mais parviendront-ils jamais à reconquérir complètement leur nationalité? C’est ce qui est probable sans être malheureusement assuré6 .»

Vision vaste et éclairée du grand Tocqueville. Le passage suivant est d’une signification étonnamment actuelle: «Le Bas-Canada (heureusement pour la race française) forme un État à part. Or, dans le Bas-Canada la population française est à la population anglaise dans la proportion de dix contre un. Elle est compacte. Elle a son gouvernement, son Parlement à elle. Elle forme véritablement un corps de nation distinct.[…] Dans les villes, les Anglais et les Canadiens forment deux sociétés. Les Anglais affichent un grand luxe; il n’y a parmi les Canadiens que des fortunes très bornées; de là, jalousie, tracasseries de petite ville. […] Les Anglais ont dans les mains tout le commerce extérieur et dirigent en chefs tout le commerce intérieur. De là encore jalousie. Les Anglais s’emparent tous les jours de terres que les Canadiens croyaient réservées à leur race. […] Il y a donc fort à parier que le Bas-Canada finira par devenir un peuple entièrement français. Mais ce ne sera jamais un peuple nombreux. Tout deviendra anglais autour de lui. Ce sera une goutte dans l’océan7 .»

En raison de l’ordre alphabétique qui préside au choix des auteurs, le témoignage de Thoreau précède celui de Tocqueville. Et ce témoignage est rempli de contradictions. «Il eut beau proférer des absurdités aussi grosses que des bibliothèques, faire preuve d’un infantilisme exaspérant, pousser jusqu’à l’outrecuidance son individualisme, se repaître des pires préjugés, etc. (la liste de ses aberrations se poursuit) bernique, s’exclame Bureau, rien à faire, rien à dire, rien à raisonner, on adore Thoreau, on lui prête toutes les vertus et les sagesses, il est l’élu des cœurs et des âmes8.»

La grande surprise de Thoreau aura été de découvrir que dans le Bas-Canada, on ne parle que le français.. Mais écoutons-le décrire sa recherche d’un logement pour la nuit. Il est alors dans le village de Beauport: «Nous arrêtâmes d’abord à quelques maisons qui semblaient plus invitantes. En nous entendant frapper, ils lançaient en français un mot qui voulait dire d’entrer, peut-être entrez et nous demandions en anglais un logis pour la nuit. Mais nous constatâmes, à notre surprise, qu’ils ne parlaient que français […] Nous constatâmes que les habitants étaient tous des Canadiens français et qu’ils ne parlaient pas plus anglais qu’on ne l’aurait fait en France; qu’en fait nous étions en terre étrangère, dans un pays où les habitants ne prononçaient aucun son qui nous fut familier9» De la culture livresque à la culture pratique. Cher Thoreau, toutes les lectures que vous aviez faites (il avait pourtant préparé son voyage, nous rapporte Bureau, en lisant Jacques Cartier, La Hontan, Pierre Boucher) ne vous avaient donc pas renseigné sur les origines de la population du Bas Canada?

La description continue: «Les gens que nous avions vus pendant les deux derniers jours – je veux dire les habitants du comté de Montmorenci – me semblèrent très inférieurs au point de vue intellectuel et même physique à ceux de la Nouvelle-Angleterre. Par certains côtés, ils étaient incroyablement sales. Il était évident qu’ils n’avaient pas fait de progrès depuis le commencement de la colonie, qu’ils étaient en retard sur leur époque et qu’il. étaient bien dignes de leurs ancêtres normands d’il y a mille ans10 .»

Ces Normands sales, trois quarts de siècle plus tard, Conan Doyle les célébrera de la façon suivante: «Courageux, endurants, gais romantiques, ils étaient et sont toujours d’une race fascinante. Les idéaux des races anglaise et française ne sont peut-être pas les mêmes, mais tandis que l’avenir du pays relève sûrement des institutions britanniques, les Français y laisseront leur marque profonde. Dans cinq cents ans, leur sang sera considéré comme le sang aristocratique et distinctif du Canada. […] Il me semble que les Anglais ne peuvent faire preuve de trop d’égards dans leur conduite avec ces gens. Ils ne sont pas des sujets mais des partenaires de l’Empire et devraient en toute chose être traités en conséquence11.» […]

Pour revenir à Thoreau, après avoir critiqué le manque total de sens des affaires de ces Normands arriérés, nommément de n’avoir «aucun argent investi dans les compagnies de chemin de fer», il leur reproche «d’être très loin d’une révolution, de ne se quereller ni avec l’Église, ni avec l’État et d’être satisfaits dans leur vice et dans leur vertu.» Mais ce qui l’agace le plus, c’est de ne même pas savoir «ce que sont les États-Unis et à quel endroit ils se trouvent Ibidem, p. 347-348.»En quoi, cher ami, ils vous rendent bien la monnaie de votre ignorance à leur sujet!

Enfin, Thoreau reproche à leur gouvernement d’être trop bon pour eux; cet individualiste hait le régime féodal. Il ne comprend pas que les seigneurs et les paysans aient de concert résisté pendant des années à la loi de 1825 «stipulant l’extinction des droits féodaux et seigneuriaux et des impôts sur les terres du Bas-Canada12.»

Même ses compliments sont ambigus: «qu’on le dise à leur avantage, ils ont rendu aux Indiens, jusqu’à un certain point, les égards dus à un peuple indépendant et ayant son caractère propre, ont parlé d’eux et se sont comparés à eux comme les Anglais ne l’ont jamais fait. Non seulement ils firent la guerre avec eux comme alliés, mais ils les acceptèrent chez eux, comme voisins. […] L’impression que j’ai eue, c’était que les Canadiens français partageaient même le sort des Indiens, ou du moins disparaissaient graduellement dans ce qu’on appelle le courant saxon […] Ibidem p. 348 »Thoreau a fait ce voyage en 1850.

Cette saxonisation n’a pas frappé Maurice Sand lorsque, en 1861, il accompagna le prince Napoléon au pays: «L’esprit canadien est resté français; seulement on est frappé de la forme du langage, qui semble arriérée d’une centaine d’années. Ceci n’a certes rien de désagréable, car si les gens du peuple ont l’accent de nos provinces, en revanche les gens du monde parlent un peu comme nos écrivains du XVIIIe siècle, et cela m’a fait une telle impression dès le premier jour, qu’en fermant les yeux je m’imaginais être transporté dans le passé et entendre causer les contemporains du marquis de Montcalm13 .»

De son côté, Jules Huret, journaliste au Figaro, en 1903, raconte un repas au Cercle Saint James de Montréal: «Une hospitalité charmante, un accueil gentil, empressé nous attendaient. Les notabilités de la ville se trouvaient là. Tout le monde parlait français, un excellent français avec le pur accent du terroir normand, conservé aussi savoureux qu’à Bayeux ou à Vire. Ce qu’il y avait de plus saisissant encore, c’est que la plupart de ceux qui étaient là n’avaient jamais mis le pied en France, ni leurs pères. C’étaient les arrière-petits-fils des premiers colons normands14.»

Le même Huret a fait de Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, faut-il le rappeler, puisque même ce journal semble l’avoir oublié, la description suivante: «Il est impossible de rencontrer un homme plus intelligent ni plus charmant, d’esprit aussi lucide, s’exprimant avec autant de netteté et de simplicité. Après quelques mois d’Amérique, cela fait du bien, en vérité, et vous fait sentir d’une façon saisissante les qualités supérieures de clarté et de précision de notre esprit national15 .»

Trente ans plus tard, un autre voyageur, Franc-Nohain, célèbre journaliste parisien, sera moins dithyrambique: «À la vérité, il ne m’a pas semblé que les Canadiens parlassent , en effet, un français d’une pureté classique; leur devise est: «Je me souviens»! et non pas: «Je m’en rappelle»! – ce qui est déjà très bien. Mais répétons que l’important est qu’ils continuent de parler français, même s’ils devaient le parler aussi incorrectement que les faiseurs de films français, pourvu qu’ils préfèrent le film français au film américain16.»

C’est Maurice Genevoix qui, en 1939, fera une analyse, demeurée assez juste de notre langue: «En fait, la langue populaire, citadine et même paysanne, est devenue un curieux mélange par parties très inégales de français archaïsant et de néologismes américains. […] En règle générale, une règle qui s’explique et se justifie d’elle-même, tout ce qui date de l’immigration éveille encore le vieux vocable contemporain. Tout ce qui participe de l’évolution continentale, du machinisme et de la technique nord-américains ne pouvait qu’adopter le néologisme indigène17.»

La plupart des voyageurs ont aussi eu le choc de la beauté de la ville de Québec. On retrouve le génie de Dickens dans la brève évocation que voici, écrite en 1842 lors d’un voyage d’un mois que l’auteur avait fait au Canada en compagnie de sa femme: «L’impression que produit sur le visiteur ce Gibraltar d’Amérique – par ses hauteurs étourdissantes, sa Citadelle suspendue dans les airs, ses rues escarpées et pittoresques, ses portes à l’allure renfrognée, les vues si saisissantes qui accrochent l’œil à chaque détour – est quelque chose d’unique et d’impérissable Ibidem, p. 178 .» Mais si j’étais professeur, c’est la description de la ville de Québec, telle que la fit en 1930, l’original H.P. Lovecraft, que je ferais connaître à mes élèves. En voici les premières lignes: «Québec, la ville la plus ancienne, la plus belle, la plus charmante, la plus ensorcelante et la plus pittoresque d’Amérique du Nord est une mine de trésors inépuisable pour les historiens, les architectes et les amoureux de la beauté Ibidem, p. 279.» Et si j’étais maire, je ferais graver des extraits de ces descriptions de Québec, par des écrivains célèbres, aux coins des rues et aux divers points de vue qu’ils ont admirés! Comme à Florence où le touriste peut lire les plus beaux vers de Dante en déambulant dans la ville.

Tout autre est la description que Conan Doyle fera du Montréal de 1914. «Les choses ne tournent pas rond à Montréal […] La ville est riche et devrait conséquemment en avoir l’air; son port déborde des activités d’un grand pays. Mais les rues sont dans un piteux état et partout on voit des signes de négligence. De bonne source j'ai appris qu’une des rues importantes de la ville est fermée depuis quatre ans, pour cause de réparations. Est-ce de l’incompétence ou plutôt la vieille ennemie : la corruption? Ce n’est pas à un étranger de répondre. Personne n’admire plus que moi la race canadienne-française; c’est pourquoi j’étais si triste d’apprendre que les membres du Conseil de ville coupable de cet état de chose appartenaient presque tous à cette race.18 .»

Mais soixante ans plus tôt, vers 1852, Oscar Commettant, original globe-trotter anglais, chantait une tout autre chanson: «Enfin nous touchons à l’île de Montréal où se trouve bâtie la ville importante de ce nom. Ici la population est pour ainsi dire toute entière française, et ce n’est pas sans un plaisir mêlé de curiosité que j’ai entendu les hommes du peuple parler le patois normand du XVe siècle. Montréal est assurément la plus belle ville du Canada; elle en est aussi la plus riche et la plus commerçante. La campagne est fort belle et c’est aux environs de Montréal qu’on cultive cette excellente espèce de pommes nommées de Canada, auxquelles nos plus belles pommes sont incontestablement inférieures comme saveur et comme grosseur 19 .»

On trouve aussi chez Commettant les statistiques les plus amusantes sur la répartition des services, selon l’expression actuelle. Il les a tirées d’un ouvrage de Taché. Je les résume en soulignant d’abord que la population du Bas Canada est alors (au milieu du XIXe siècle) de 900 000 âmes contre 950 000 pour le Haut Canada. Les premières statistiques concernent la santé: on trouve dans le Haut Canada 108 apothicaires contre 26 dans le Canada français. Commentaire de Commettant:«Que faut-il conclure de ce rapprochement d’apothicaires? De deux choses l’une: ou qu’on jouit d’une meilleure santé dans le Canada français, ou qu’on s’y drogue moins». Par contre, les Français au sang chaud sont plus explosifs que les Anglais: dans le Bas-Canada, il faut 390 constables, huissiers et sergents de ville pour maintenir l’ordre, contre 185 dans le Canada anglais. Mais pour ce qui est du bien manger, il y a 45 épiciers de plus chez les Français que chez les Anglais , soit 520 contre 475. Enfin, les coiffeurs abondent chez les têtes anglaises: 94 contre 30 dans l’ancienne colonie française 20.

Nous terminerons à regret, tant d’autres textes mériteraient d’être cités, par un sujet brûlant, celui de la coupe à blanc. Voici la description que fait déjà Maurice Sand de la forêt québécoise en 1861, témoin lucide et impuissant de notre erreur boréale:«Hélas! Les pauvres forêts, ces beaux et vrais sanctuaires de la création que j’aime de plus en plus, et qui, dans les parties encore intactes, offrent une prodigalité de vie végétale dont rien chez nous ne me rendra le spectacle, elles sont ici presque partout rasées à quelques pieds du sol, et présentent un autre spectacle désolé, mais également sans analogue dans nos contrées. Les souches étaient si serrées qu’elles semblent ne faire plus qu’une masse, une mer, si tu veux, de bois brun foncé, d’où sortent d’innombrables chicots édentés dans tous les sens, comme des vagues soulevées en aigrettes fouettées et brisées par un vent en délire. Ailleurs ce n’est plus qu’un immense chantier où le bois coupé est rangé et empilé sur un espace de plusieurs lieues carrées; ailleurs encore l’incendie a dévoré branches et feuillage. Les colosses carbonisés se dressent comme des pieux gigantesques sur le sol couvert de cendres. […] Quand je pense à l’innombrable foyer de vie qui a été détruit avec ces forêts, je trouve l’homme féroce. Les Indiens au moins étaient des hommes aussi, et sans les haines qui divisaient leurs tribus, ils eussent pu défendre leur droit; mais tous ces faibles de la création, tous ces innocens de la forêt, depuis le daim jusqu’à la fourmi, avaient-ils donc été créés pour rien? Se reproduisaient-ils avec un si admirable équilibre de générations depuis les premiers âges de la vie organique pour disparaître en un seul jour 21 ?»

Notes

(1) Luc Bureau, Pays et Mensonges Le Québec sous la plume d’écrivains et de penseurs étrangers, Montréal, Boréal, 1999, p. 70-72. .»Reprécisons que ces lignes furent écrites en 1905. Nihil novi…

(2)Ibidem, p.155.

(3)Ibidem, p.156-157

(4)Ibidem, p. 98

(5)Ibidem, p. 176

(6)Ibidem, p. 358

(7)Ibidem, p. 360

(8)Ibidem, p. 339

(9) Ibidem, p. 345-346.

(10)Ibidem, p. 347-348

(11)Ibidem, p. 185-186

(12)Ibidem, p. 348

(13)Ibidem, p. 314

(14) Ibidem, p. 238

(15)Ibidem, p. 247-248

(16) Ibidem, p. 206

(17) Ibidem, p. 210

(18)Ibidem, p. 183

(19)Ibidem, p. 136-137

(20)Ibidem, p. 143-144

(21) Ibidem, p. 315